- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

森林碳票交易:从生态价值到市场实践

全球“双碳”目标下,森林作为“天然碳库”的固碳作用愈发凸显。然而,森林生态价值面临“看得见、摸不着、难变现”的困境,护林与增收成为生态保护长效发展的关键问题。在此背景下,森林碳票应运而生,成为破解这一难题的重要载体,为生态价值市场化变现提供了全新路径。目前,福建、浙江等地先行先试,取得了显著成效,为全国森林碳票交易提供了宝贵经验。

森林碳票交易核心概念

1.核心定义解析

森林碳汇:森林植被通过光合作用吸收二氧化碳,并将其固定在生物量或土壤中的过程与能力。

森林碳票:由权威机构核算,证明特定森林区域在一定周期内固碳量的凭证,是生态价值的“量化载体”。

森林碳票交易:持有碳票的主体(如林场、村集体),将碳票出售给有碳减排需求的主体(如企业、机构),实现生态价值变现的市场行为。

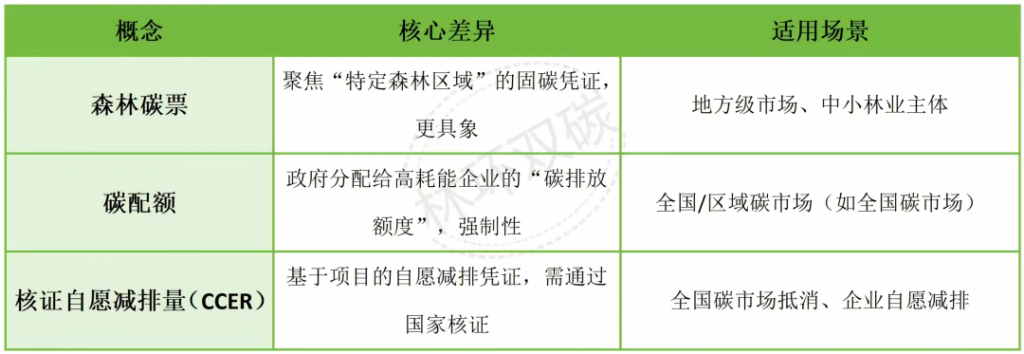

2.与相关概念的区别

森林碳票交易体系

1.交易全流程拆解

▶前期准备:碳票申请与核证

主体申请:林场/村集体向当地林业部门提交碳票申请,提供林地权属证明、林分信息等材料。

第三方核算:机构开展实地调研与碳储量核算,出具核算报告。

政府备案与发券:林业/碳交易主管部门审核通过后,发放电子/纸质碳票,登记备案。

▶交易实施:市场匹配与成交

交易平台:地方政府搭建的碳票交易平台(如“福建海峡资源环境交易中心”“四川联合环境交易所”)。

交易模式:挂牌交易、协议交易、拍卖交易等。

▶后期管理:碳票履约与监管

履约:买方购买碳票后,用于抵消自身碳排放或完成减排目标,需向监管部门报备。

监管:防止“重复交易”“虚假核算”,建立碳票全生命周期登记系统。

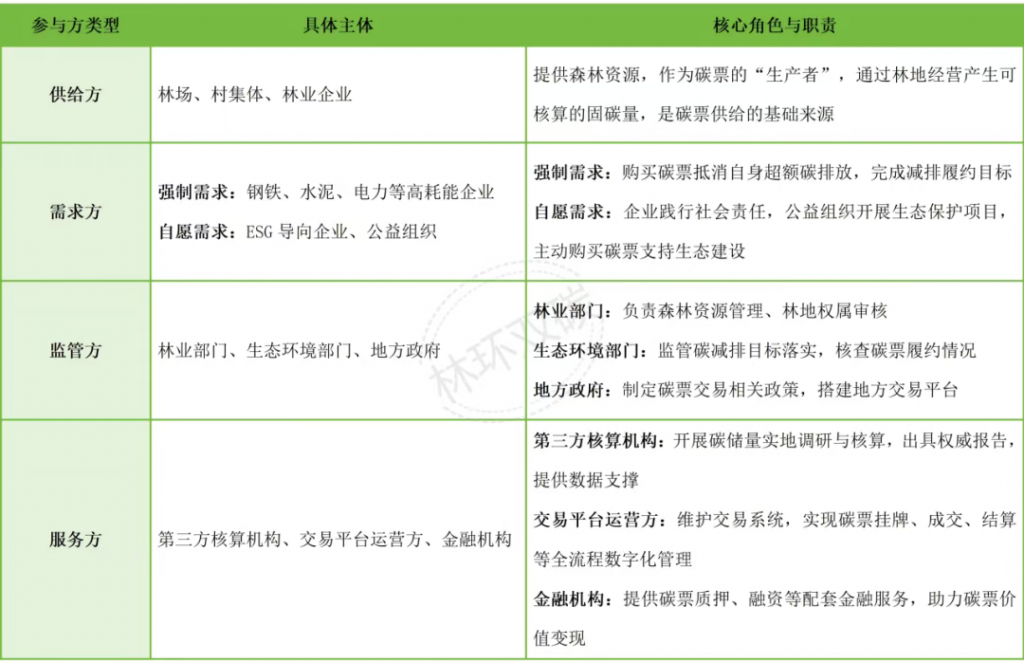

2.核心参与方及其角色

案例实践分析

福建:全国首个林业碳票交易案例

2021年,全国首批林业碳票在福建省三明市正式签发,标志着我国林业碳汇市场化交易迈出关键一步。其中,三明市将乐县常口村成功领取编号为“0000001”的全国首张林业碳票,成为名副其实的中国“碳票第一村”。

这张具有里程碑意义的碳票,覆盖常口村3197亩生态公益林。经第三方专业机构评估测算,在2016年至2020年的五年监测周期内,该片区生态公益林累计实现碳减排量12723吨,最终以14万元完成交易。此次实践的重要突破在于,首次将生态公益林纳入碳票开发范畴,打破了此前碳汇交易中“额外碳减排量”的认定限制,为我国生态公益林的生态价值转化提供了全新路径。

截至2025年,三明市已开发林业碳票项目62个、累计交易碳票碳汇量22.8万吨,碳汇(碳票)交易3113.6万元;从收益成效来看,碳汇收益已成为村集体稳定收入来源,2023年常口村通过第六届中国国际进口博览会等平台实现跨区域碳票交易,切实让“绿水青山”转化为了“金山银山”,为全国林业碳汇市场化发展提供了可复制、可推广的“三明经验”。(内容来源:三明林业、三明日报)

浙江:“村集体碳票”模式

2022年,丽水市积极探索创新,开启“村集体主导”的森林碳票发展模式,为生态资源转化为经济价值开辟了新路径。龙泉市入选全省第一批林业增汇试点县,依托省林业碳账户数字化系统,启动浙林碳汇项目。

龙泉市创新采用“国有林场+村集体+农户”分成机制,收益分配中,国有林场占60%,剩余40%按林地面积比例分配给村集体及农户。“浙林碳汇”项目以国有林场为主体,在城北、道太、住龙3乡镇、16个行政村进行开发,涉及林地面积4970.5亩。截至2024年底,累计完成101笔碳汇交易,交易额31.05万元,成功抵消3104.807吨碳排放量。收益扣除成本后按比例分配给村集体与农户,累计带动增收超12万元,道太乡凤山村等典型村获数万元分红,村民凭林地持股增收。

丽水市的“村集体碳票”模式成效显著。截至目前,全市累计发放村集体碳票数十张,通过碳票交易等一系列举措,有效带动村民增收,为乡村振兴注入了强大动力,实现了生态保护与经济发展的良性互动与共赢。(内容来源:龙泉发布、龙泉市融媒体中心)

福建:台农台企参与实践

2024年,龙岩市在福建省林业局指导下启动全省首批福建碳中和林项目试点开发,已成功备案签发两个项目碳汇量总计7.5万吨。同年12月,经生态环境部门备案,武平县完成全省首单福建碳中和林项目交易,漳平市在项目开发基础上制发首批14张龙岩林业碳票,并在全国率先向台农台企发放林业碳票。

龙岩市通过森林碳票实践,成功探索出一条生态保护与经济发展相得益彰的新路径,在吸引台农台企参与、推动两岸生态经济融合发展方面取得了显著成效,为其他地区提供了宝贵的借鉴经验。(内容来源:龙岩市林业局官网、龙岩市融媒体中心)

实践成效

1.经济价值

为林业主体增收:以福建三明为例,单张碳票交易金额从数万元到数十万元不等,弥补传统林业收益不足。

带动乡村振兴:集体林地碳票交易收益归村集体,用于村民分红、基础设施建设(如浙江丽水“村集体碳票+村民共享”模式)。

2.生态价值

倒逼森林管护:碳票收益与固碳量挂钩,推动林业主体从“砍树卖钱”转向“护树卖碳”,倒逼森林管护水平提升。

扩大森林碳汇规模:企业为获取碳票,主动参与荒山造林、退化林修复。

3.社会价值

提升公众生态意识:碳票让“看不见的生态价值”变得可感知、可交易,普及了“绿水青山就是金山银山”理念。

促进林业可持续发展:引导资金流向生态保护型林业,减少乱砍滥伐,实现“保护-收益-再保护”的良性循环。

现实挑战

核算标准不统一:各地核算方法、参数差异大,导致碳票跨区域流通困难。

交易市场活跃度不足:自愿需求有限、中小主体碳票规模小。

长期管护风险:森林面临火灾、病虫害、极端天气等风险,可能导致碳票固碳量缩水,影响交易双方信心。

权属与利益分配问题:集体林地权属复杂,碳票收益分配易引发纠纷。

金融配套不足:碳票质押融资、保险等金融产品不完善,降低主体参与积极性。

结语

森林碳票交易作为绿色金融创新的重要实践,不仅为生态资源价值转化开辟了新路径,更激励了全社会参与生态保护的积极性。通过将森林固碳释氧的生态功能量化为可交易资产,既助力企业低成本完成碳减排目标,又为林农拓宽增收渠道,实现生态效益与经济效益的双向赋能。未来,伴随碳市场机制持续优化,森林碳票将成为连接生态保护、乡村振兴与”双碳”目标的桥梁,加速绿色低碳发展格局成型,为全球气候变化贡献中国智慧与生态方案。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多双碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7