- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

首个!《海洋碳汇核算方法》正式实施,千亿市场即将开启(附全文及深度解读)

自然资源部批准发布的《海洋碳汇核算方法》,于2023年1月1日起正式实施,填补了该领域核算方法行业标准的空白。

该标准将海洋碳汇定义为“红树林、盐沼、海草床、浮游植物、大型藻类、贝类等从空气或海水中吸收并储存大气中的二氧化碳的过程、活动和机制”。澳大利亚昆士兰大学团队领导的一项研究表明,扩大海藻养殖每年减少约26亿吨二氧化碳当量。

下文详细解读了《海洋碳汇核算方法》行业标准是什么,能够解决什么问题,在我国海洋经济发展中发挥什么作用?

什么是《海洋碳汇核算方法》?

《海洋碳汇核算方法》行业标准在解决海洋碳汇的量化问题方面提供了一套完整的实施方案;系统规范了海洋碳汇核算工作的流程、内容、方法及技术等要求,构建了适用于我国海洋碳汇核算的方法学体系,确保了海洋碳汇核算工作有标可依,填补了该领域核算方法行业标准的空白,有利于推动我国海洋碳汇赋能海洋经济高质量发展。

为什么要制定《海洋碳汇核算方法》?

开展海洋碳汇能力评估与核算是研究气候变化的基础,是“摸清家底”的关键,是开展海洋碳汇交易、推进海洋增汇项目发展、优化海洋资源配置的前提,不仅有利于推动中国“双碳”目标的实现和海洋强国的建设,同时可形成新的经济增长点,促进海洋生态环境保护与修复,进一步带来巨大的经济效益和社会效益,为我国发展低碳经济、增加气候谈判筹码、提高国际影响力提供科学依据和技术支撑。这就是制定这项标准的主要目的。

当前,我国海洋事业正处于转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻关期,同时我国碳市场已成为全球第二大配额成交量市场。然而,海洋碳汇核算体系尚不完善、方法仍不统一,严重影响着后续工作的开展。制定海洋碳汇标准体系成为摆在我们面前的一项重要任务。我国作为世界海洋大国,若能组织整合海洋负排放相关的各类学科交叉融合,加快海洋碳中和核算机制与方法学研究,率先研发制定海洋碳汇标准并开展海洋碳汇交易试点,必将有利于我国占得先机和把握未来竞争的主动权。

因此,海洋碳汇核算标准的制定,具有多重重大意义。从国家角度,有利于在国际气候谈判和碳交易中形成有利局面,提升国际话语权;从科学角度,覆盖多类型碳汇,为未来海洋碳汇研究预留更多空间;从产业角度,有利于在发展低碳经济的同时稳健地实现产业转型,提高经济效益。

《海洋碳汇核算方法》解决了什么问题?

本标准既是按照规定的程序经协商一致制定海洋碳汇核算的定义和区分过程,也是为了海洋碳汇系统分类和技术优化组合的统一过程。主要解决了海洋碳汇定义和量化这两个关键性问题。

为什么说是关键性问题?海洋碳汇核算是一个多因素综合作用的复杂系统,其概念界定尚不明晰,方法选择亦具有复杂性。目前国际上研究最多的海洋碳汇组分是看得见、摸得着的红树林等海岸带蓝碳,对于其他海洋碳汇成分,因涉及地球系统各圈层之间碳量传输,包括大气层、水圈、生物圈、岩石圈等,需要不同学科之间的交叉整合研究,迄今,国际上尚无对海洋碳汇计量的统一规范和标准。

在海洋碳汇的定义问题上,海洋碳汇术语和定义是海洋碳汇核算的基础前提。国内外相关权威性定义包括:《联合国气候变化框架公约》中指出碳汇是“从大气中清除温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程、活动或机制”;

《蓝碳:健康海洋对碳的固定作用——快速反应评估报告》指出,蓝碳是指“利用海洋活动及海洋生物吸收大气中的二氧化碳,并将其固定在海洋中的过程、活动和机制”;

HY/T 0305-2021《养殖大型藻类和双壳贝类碳汇计量方法 碳储量变化法》将大型藻类碳汇定义为“利用大型藻类从空气或海水中吸收并固定二氧化碳的过程、活动、机制和能力”。

参考以上,《标准》将海洋碳汇定义为“红树林、盐沼、海草床、浮游植物、大型藻类、贝类等从空气或海水中吸收并储存大气中的二氧化碳的过程、活动和机制”,明确了发挥碳汇作用的主体是红树林、盐沼、海草床、浮游植物、大型藻类、贝类等,同时强调了碳汇过程是“吸收并储存”的过程。此外,为便于理解和后续应用,《标准》对海洋碳汇核算涉及的其他相关概念也进行了逐一界定。

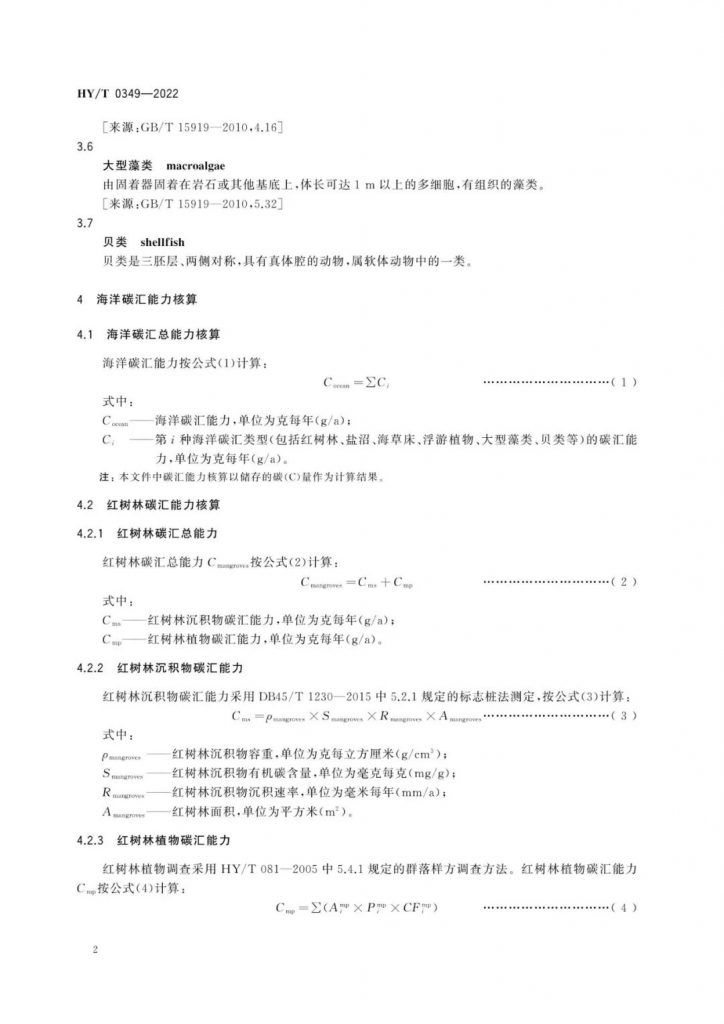

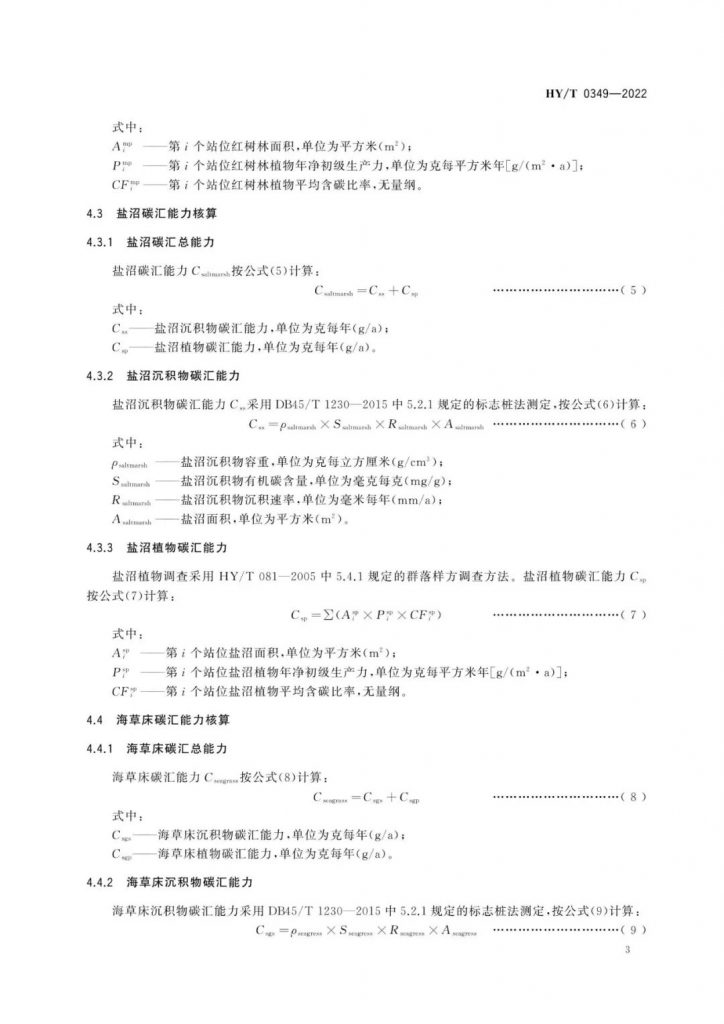

在海洋碳汇量化问题上,基于“海洋碳汇”的定义,《标准》所指海洋碳汇能力由红树林碳汇、盐沼碳汇、海草床碳汇、浮游植物碳汇、大型藻类碳汇和贝类碳汇等组成。

结合《标准》制定过程中各阶段的意见和建议,未考虑物理泵途径的海洋碳汇能力,其原因在于物理泵途径产生的海洋碳汇量主要受气温、风速、海水溶解度与交换界面分压值等气候与水文因素的影响,计量方式多以实地检测为主,模型差异性较大,准确性有待进一步探讨;未考虑海洋微生物碳泵途径的海洋碳汇能力,其原因在于海洋微生物碳泵研究处于探索阶段,《标准》只纳入有共识且技术成熟的部分;未考虑珊瑚礁的海洋碳汇能力,其原因在于珊瑚的钙化过程中伴随CO₂释放,其不同时间尺度的碳源-碳汇属性有待进一步研究;未考虑底栖动物的海洋碳汇能力,其原因在于底栖动物碳汇有待进一步论证;未考虑鱼类、甲壳类的海洋碳汇能力,其原因在于鱼类、甲壳类等的养殖过程靠投放含碳饵料维系的传统海水养殖模式,不属于海洋碳汇;未将海藻场、巨藻单独列出,其原因在于《标准》已体现大型藻类的碳汇作用。

海洋碳汇能力核算采用常规且成熟的调查方法,主要包括群落样方调查方法、标志桩法、叶绿素a法等,力求基层可操作、区域可对比。核算数据主要来源于实地调查,按照相应的调查方法进行调查与实验就可以获取,如果没有条件开展调查的,《标准》也给出了相关系数的参考值。

此外,在《标准》的制定过程中,课题组还从碳要素视角和生态产品视角探索了海洋碳汇经济价值核算方法,尝试推动碳汇经济价值评估向市场化机制迈进,以生态产业化带动社会资本参与海洋生态保护修复,推动海洋碳汇价值实现。相关工作将以其他成果形式展现。

标准实施过程中如何进一步开展相关工作?

一是全面开展海洋碳汇摸底调查和监测评估。

增强海洋碳汇调查监测评价数据采集和分析评价能力,搭建海洋多层级碳库架构,建立基于三级碳库体系的海洋碳汇制图技术方法,从不同尺度绘制海洋碳汇时空格局图件,形成海洋碳汇“一张图”;在明晰海洋碳汇价值核算理论的基础上,开展全国海洋碳汇储量和通量监测评估,为不同层级海洋碳汇核算提供数据支撑。完善监测数据管理平台,持续开展海洋碳汇调查评估相关标准的研究和制定。

二是加快探索海洋碳汇交易试点和市场建设。

探索将海洋碳汇纳入全国统一碳交易市场,推动构建海洋碳汇交易机制,探索多元化渠道支持海洋碳汇发展的投融资机制,在之前标准探索基础上,近期正在推进更多区域试点,包括浙江省杭州湾南岸(盐沼湿地:海三棱藨草、芦苇)、河北省唐山市(海草床、海洋牧场)、山东省青岛市西海岸新区(贝壳鱼礁)、辽宁省盘锦市(盐沼湿地:盐地碱蓬、芦苇)等地。不断推动开展海洋碳汇核算技术和方法学的研究与制定,推动海洋碳汇项目交易试点和海洋碳汇生态产品价值实现,引导更多的企业和社会公众进入海洋生态投资领域,带动更多的海洋碳汇生态产品供给和消费,有效解决经济与环境、发展与保护之间的矛盾,打造海洋领域的人与自然和谐共生新方案。

三是推动打造海洋碳汇经济全产业链。

积极谋划滨海湿地和红树林增汇、生态渔业养殖增汇、海洋微生物增汇、贝类藻类固碳、海洋碳中和示范等负碳技术示范性项目,培育、发展和壮大以“减排增汇”为核心的海洋生态旅游、海洋休闲渔业、海洋碳汇技术服务、碳金融等相关产业发展,打通海洋生态产品价值实现通道。

四是充分发挥科技对海洋碳汇发展的支撑作用。

打破产业、行业、区域边界限制,统筹考虑海洋领域技术应用需求,发展海洋碳汇集成耦合与优化技术。围绕提升海洋生态系统碳汇能力,积极推进基础前沿交叉创新、关键核心技术突破、海洋碳中和试点和示范应用、国际合作支撑等工作,争取在海洋碳汇领域取得一批原创性重大成果,为全球应对气候变化贡献中国方案和中国智慧。

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7