- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

重磅!八部门联合发布碳方案!一文深度解析核心任务与实施路径

导读

近日,国家发改委等部门印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》(以下简称《方案》)!

作为构建碳排放双控制度体系的重要配套文件,着眼于服务地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等工作,重点推动完善区域、行业、企业、项目、产品等层级碳排放核算制度和标准。《方案》提出了哪些重点任务,如何实现,过程中将面临哪些挑战?

一、任务一:健全区域碳排放统计核算制度

建立碳排放数据年报、快报制度,逐年编制国家温室气体清单,鼓励各地区制定省级以下地区碳排放统计核算方法,推动地市级编制能源平衡表或简易能源平衡表等。

区域层面的碳核算在行业内称为温室气体清单编制,它是指在某个行政区划内温室气体排放的分类计算及汇总,主导机构是行政区域的政府,大到整个国家,小到一个社区。

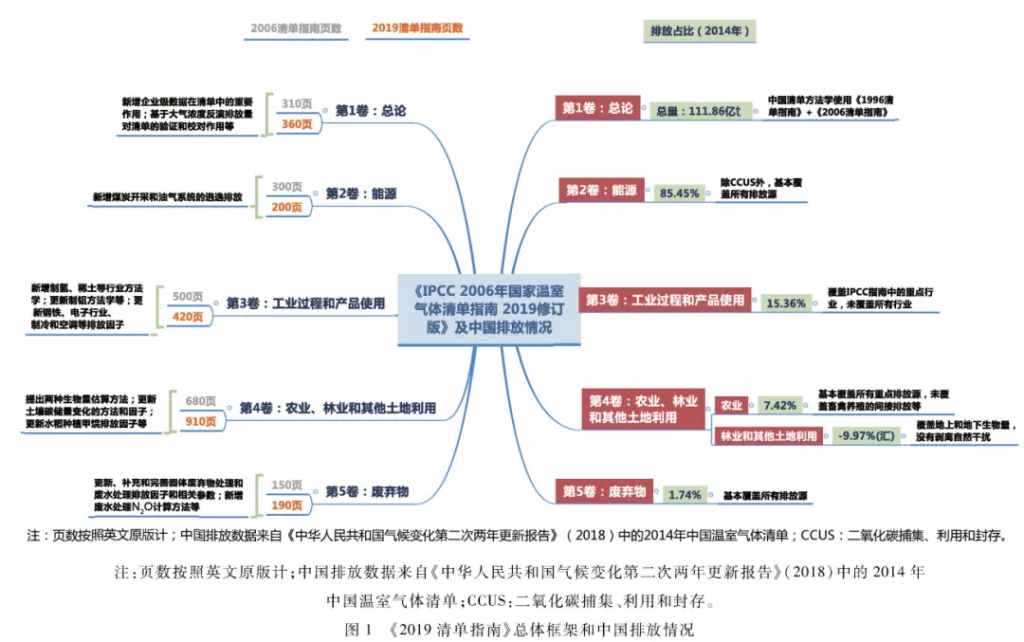

国家层面的温室气体核算方法主要来自《IPCC 2006国家温室气体清单指南》,它是最为全面的温室气体清单编写指导工具,适合作为工具书或者日常学习书籍。我在《IPCC 国家温室气体清单指南》中,梳理了2019修订版本相较于原版本的18项修订内容。可以点击题目阅读。

省级温室气体核算方法主要参考《省级温室气体清单编制指南》;编制内容包括当地能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域。

《全行业碳核算Excel自动计算表》内嵌了计算公式和默认排放因子,涵盖了工业、环保、制造、建筑、水泥、钢铁、交通、纺织、电力能源等多个重点行业。是进行行业碳核算的重要工具!

二、任务二:完善重点行业领域碳排放核算机制

发挥行业主管部门及行业协会作用,开展重点行业领域碳排放核算,建立数据共享和联合监管机制等。

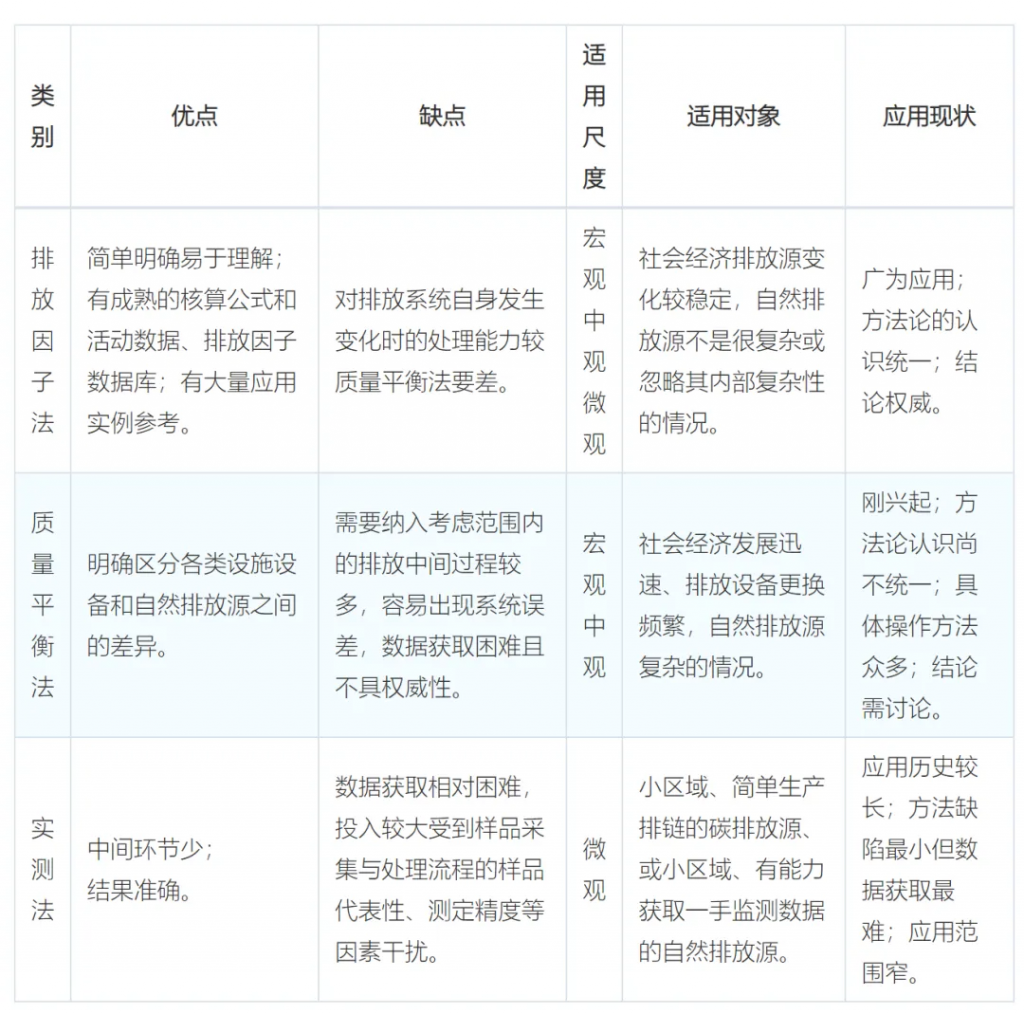

为了建立完善的碳核算制度,加快推进国家、地方、企业三级碳核算工作,实行重点企业直接报送碳排放数据制度,国家发改委分颁布了24个碳核算方法与报告指南,基本覆盖了我国除居民生活外的所有重点行业,成为我国碳排放统计核算体系建设的重要依据。目前,碳核算主要有三种方式:排放因子法、质量平衡法、实测法。三种核算方法对比

三、任务三:健全企业碳排放核算方法

组织制修订重点行业企业碳排放核算标准和技术规范,研究企业使用非化石能源电力、碳捕集利用与封存、碳汇相关核算方法要求等。

企业碳核算已经从一个选项转变为一种必需,它不仅是企业社会责任的体现,也是企业长远战略规划的一部分。根据国际通行的温室气体范围1、2和3的含义,企业需将其碳排放分为三个范围进行监测。在许多国家,企业报告范围1和2的碳排放是强制性的,范围3是自愿的。

范围1排放:又称直接排放是由公司拥有或控制的用于提供服务或制造产品或材料的资源产生的排放。此类排放可能包括燃烧或化学生产产生的排放,例如制造混凝土或沥青时释放的碳。

范围2排放:又称间接排放是指企业由购买的能源(包括电力、蒸汽、加热和冷却)产生的间接排放。对许多公司而言,外购电力是其最大的温室气体排放源之一,也是减少其排放的最主要机会。

范围3排放:是指公司整个价值链活动产生的未包含在范围2中的所有间接排放。这些排放不受控制,但直接受到公司运营的影响。

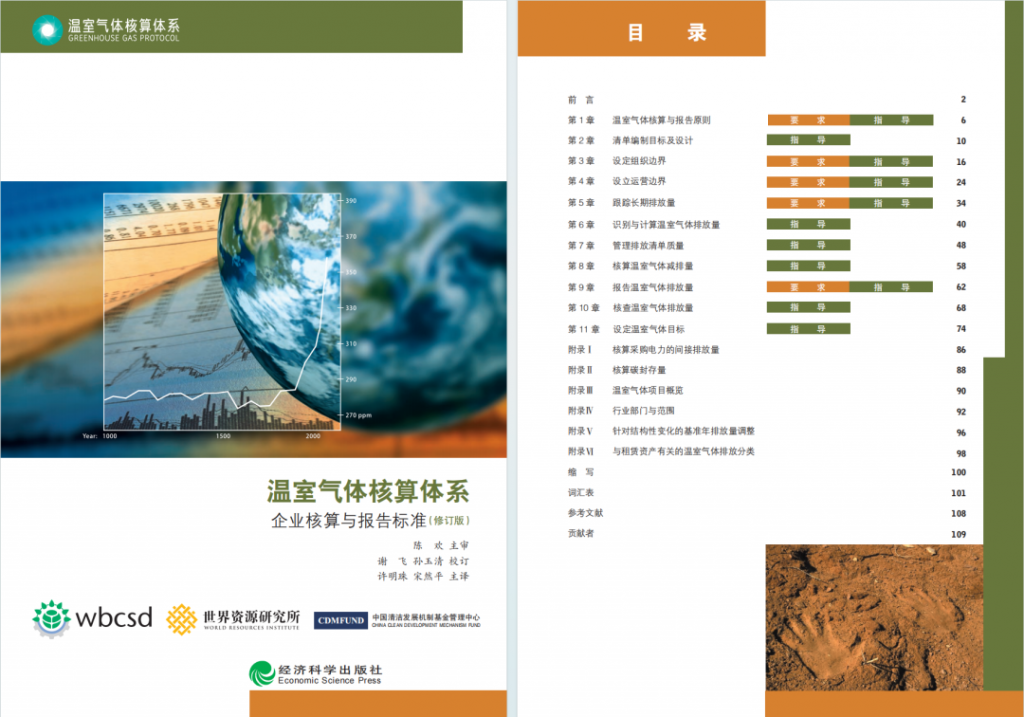

《温室气体核算体系:企业核算与报告标准》提供了企业、和其他组织开展温室气体清单和减排项目评估的方法和指南,旨在促进温室气体管理和减排行动的透明度、可比性和可持续性。主要包括两个方面:温室气体清单协议和减排项目计量标准。

四、任务四:构建项目碳排放和碳减排核算体系

研究制定项目碳排放核算指南,设定重点行业项目碳排放准入水平等。

这意味着开发和实施一套系统的方法和流程,用于测量、报告和验证特定项目或活动在整个生命周期内的碳排放量以及采取的减排措施的效果。以下是构建项目碳排放和碳减排核算体系的一些主要方法和步骤:

1、界定项目边界及排放源识别:确定项目的范围,包括所有相关的排放源和减排措施。识别项目活动中的所有直接和间接碳排放源,如能源消耗、原材料使用、废物处理等。

2、数据收集:收集关于能源消耗、材料使用、生产过程等的数据,用于计算碳排放量。

3、排放因子选择:使用适当的排放因子来转换活动数据为碳排放量。排放因子通常来源于国家或国际权威机构。

5、碳排放计算:应用公式(如活动数据×排放因子)计算项目的总碳排放量。

6、碳减排措施评估及监测和报告:识别并评估项目采取的减排措施,如使用可再生能源、提高能效、碳捕捉和封存等。定期监测项目的碳排放和减排情况,并编制报告。

7、第三方核查并持续改进:由独立第三方对项目的碳排放和减排数据进行核查,以确保数据的准确性和可靠性。根据监测和核查的结果,不断优化项目的碳排放和减排策略。

五、任务五:建立健全碳足迹管理体系

发布产品碳足迹量化要求通则等国家标准,加强产品碳足迹核算能力建设等。

加快构建产品碳足迹管理体系、提升重点行业产品碳足迹管理水平,是我国推进绿色低碳发展、打破国际绿色贸易壁垒、保障贸易安全、促进高水平对外开放、提高国际话语权的重大需求。

生态环境部等15部门发布的《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》指出:2027年初步建立碳足迹管理体系,制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准。

9月,市场监管总局(国家标准委)批准发布GB/T 24067—2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》,更是为各方研究编制具体产品碳足迹核算标准提供统一权威的指导。

目前我国产品碳足迹管理体系在政策推动、市场实践、基础支撑、公众参与和国际合作等方面均取得了显著进展。越来越多的企业开始主动拥抱碳足迹管理,将其视为提升品牌形象、增强市场竞争力的关键途径。

六、任务六:建设国家温室气体排放因子数据库

尽快公布一批主要能源品类和重点基础产品碳排放因子,定期更新全国及各省级地区电力平均排放因子和化石能源电力排放因子等。

随着我国可再生能源装机量、发电量不断提升,能源结构发生了很大变化!最新公布的全国电力碳排放因子,下降到了0.5568 (单位:kgCO2/kWh,以下同),就是对这种变化的关键体现。这代表着,现在用1000度电,全国平均排放0.5568吨二氧化碳。

只有电力碳排放因子,没有办法测算地区、组织和产品的碳排放量,还需配合大量的其他方面的排放因子,所以因子数据库是碳核算的必备工具。

七、任务七:推进先进技术应用和新型方法学研究

建立基于电力大数据的碳排放核算机制,完善“电—碳分析模型”,研究建立碳排放预测预警模型,建设温室气体高精度观测站网和立体监测体系等。

电-碳模型,也被称为“电-碳分析模型”或者“电-碳计算模型”,是基于电力消费与其他能源品种消费、工业生产碳排放量的相关性,利用电力大数据覆盖面广、实时性强、分辨率高和数字化程度高等优势,创新构建“以电算碳”的计算方法。

电-碳模型的建立,将碳排放数据的统计频率从年度提升到了小时级甚至分钟级,为碳排放的精细化管理提供了可能。基于电-碳模型,政府和企业可以实时获取碳排放量的结果展示,通过对比分段累积碳排放量与目标值,可以及时发现控碳过程中存在的问题。

八、任务八:加强国际合作

加强碳排放核算规则与国际沟通衔接,开展基础能力建设国际合作等。

可以采取以下措施:

1、优化核算标准:对国内碳排放核算标准进行升级,确保与国际通行的温室气体排放核算和报告标准(如IPCC指南)保持一致。

2、技术交流与合作:与国际先进机构合作,引进和吸收国际上成熟的碳排放核算技术和管理经验。

3、规则互认:与国际组织协商,推动我国碳排放核算结果在国际上的认可和互认,降低国际贸易中的碳壁垒。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多林农碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7