- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

2025年双碳领域十大关键发展趋势

导读

2025年,注定成为中国实现碳达峰、碳中和目标的关键之年。开年伊始,一系列利好政策和行动方案相继出台,特别是“零碳园区”“碳足迹”以及全国温室气体自愿减排(CCER)的重大利好与推进,为实现双碳目标注入了强大动力。

1月3日,国务院新闻办公室举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,国家发展改革委副主任赵辰昕在会上表示,统筹谋划“十五五”碳达峰行动,研究综合评价考核办法,推进国家碳达峰试点建设,加快建立一批零碳园区、零碳社区、零碳乡村。

日前,生态环境部联合国家发展改革委等相关部门印发《产品碳足迹核算标准编制工作指引》(以下简称《工作指引》),市场监管总局等部门公布《产品碳足迹标识认证试点名单》(以下简称《试点名单》)。

1月3日,生态环境部联合有关部门正式发布低浓度瓦斯和风排瓦斯利用、公路隧道照明系统节能两项CCER方法学。这成为继首批造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造等4项CCER项目方法学之后的第二批发布。

一、零碳园区或将迎来井喷式发展

就在2024年12月12日,中央经济工作会议首提“零碳园区”:要协同推进降碳减污扩绿增长,加紧经济社会发展全面绿色转型,建立一批零碳园区,推动全国碳市场建设,建立产品碳足迹管理体系、碳标识认证制度。

2025年将是零碳园区建设的关键时期。新京报零碳研究院日前采访了一直从事零碳园区业务咨询的国家级经济技术开发区绿色发展联盟秘书处业务总监,碳路科技(苏州)有限公司副总经理邵先辉,“近期政策密集发布对行业影响非常大。随着政策的密集发布,零碳园区业务咨询量加大,总体非常忙碌。”

如今,邵先辉主要负责国家级经济技术开发区的绿色发展咨询工作。据他介绍,近期国内已有77个经济技术开发区明确提出创建零碳园区的目标,而且每个经开区都要在2025年至少启动1个零碳园区的创建工作。据他估算,2025年光是国家级经开区就能有至少300个零碳园区启动创建工作。

很明显,零碳园区相关政策利好的不仅是园区环境本身,对于园区周边及上下游绿色产业都有集聚及刺激作用。零碳园区催生出了一大批应用场景,从方案编制到落地验收需要很多绿色产业资源,技术对接、产业建设、园区招商引资都将是巨大市场。

二、加快产品碳足迹体系建设,是“碳壁垒”的破题之道

《工作指引》是生态环境部2025年印发的“双碳”领域首份文件,重申了2024年5月生态环境部等十五部门《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》提出的目标,“2027年前制定100项和2030年前制定200项产品碳足迹核算标准”。

《试点名单》是市场监管总局2025年牵头印发的“双碳”领域首份文件,确定了锂电池、光伏产品、钢铁、电解铝、纺织品、电子电器、轮胎、水泥、磷铵、木制品10类重点产品,涉及全国25个省、自治区和直辖市。产品的选择主要面向外贸,主要是为了国际绿色贸易壁垒。

我国在国家政策制定、标准体系建设、技术应用、市场化机制和国际合作等方面已形成诸多实践。2022年10月,深圳市印发《创建粤港澳大湾区碳足迹标识认证推动绿色低碳发展的工作方案(2023-2025)》;2023年3月,山东省出台《产品碳足迹评价工作方案 (2023—2025年)》;2024年3月,上海市出台《加快建立产品碳足迹管理体系 打造绿色低碳供应链的行动方案》;2024年12月,广东省出台《推进粤港澳大湾区产品碳足迹认证试点建设方案》。

当前,产品碳足迹已成为国际贸易的绿色通行证,对产品碳足迹进行量化测算的重要性日益凸显。国际标准化组织已对产品碳足迹的核算方法制定了一系列规范,英国和欧盟委员会也发布了相关评价方法。但相比欧美国家,我国开展产品碳足迹管理起步相对较晚,仍存在标准体系不完善、数据基础薄弱、技术支撑不足等问题。

如今,《工作指引》与《试点名单》的发布,是我国向推动工业产品碳足迹精准量化迈出的一大步,我国将打造具有完整性、先进性、安全性的现代产业体系,支撑经济社会全面绿色转型,这也是我国在2025年开年走出的应对外贸“碳壁垒”的破题之道。

三、2025年碳市场扩容值得期待

开年,生态环境部秉持“成熟一个,发布一个”的原则将CCER方法学从4项扩展到6项。扩展后的6项方法学涵盖了能源、林业、交通等多个领域,使得CCER市场的项目类型更加丰富多样。这不仅为不同领域的市场主体提供了更多的参与机会,也有助于吸引更多的社会资本投入低碳项目,促进绿色低碳技术的发展和应用。

同时,随着我国碳市场的不断完善和扩容,2025年的碳市场无论是覆盖行业还是交易价格都值得期待。中国银行研究院高级研究员赵廷辰对新京报零碳研究院表示,2024年10月生态环境部发布通知,提出将逐渐收紧免费碳配额发放量,此后市场逐步形成碳价格或将上涨的预期,预计2025年碳价将继续稳中有升。

另外,赵廷辰还指出,2025年市场扩容值得期待。2024年9月,中国生态环境部编制形成了《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案(征求意见稿)》;2024年12月,生态环境部发布通知,就钢铁行业碳排放的核算核查指南公开征求意见。预计2025年水泥、钢铁、电解铝行业大概率将纳入全国碳排放权交易市场。此举一是将使全国碳市场覆盖排放量占全国总量的比例将过半,进一步巩固全球最大碳市场的地位;二是相比火电行业,钢铁、建材等高排放行业的工艺流程和排放核算更复杂,纳入这些行业有助于提升碳市场能力建设;三是水泥、钢铁、电解铝是欧盟碳边境调节机制(CBAM)覆盖的重点领域。中国碳市场纳入这三大行业,将有助于国内相关出口企业部分对冲欧盟CBAM机制的冲击。

十大关键发展趋势

碳足迹

国家层面正加速完善产品碳足迹管理体系,2024年6月和10月分别发布了《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。两方案均明确,到2027年制定100个左右重点产品碳足迹核算规则标准,2030年增至200个,并积极参与国际规则制定。2024年9月,生态环境部发布《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》作为国家通则标准。随后,工信部印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》,将目标数量提升至200个,并聚焦钢铁、有色金属、石化化工、建材、新能源汽车、电子电器等行业。

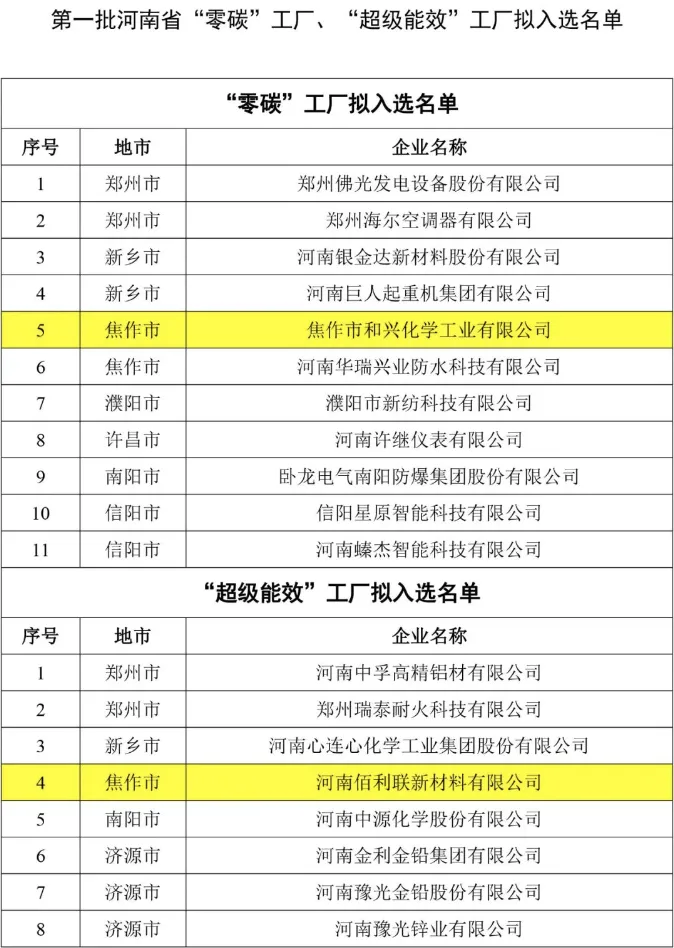

零碳工厂

12月13日,工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组扩大会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究贯彻落实举措。会议指出:要深入推动工业绿色低碳发展,实施工业节能降碳行动,建设一批零碳工厂、零碳工业园区,促进工业资源规模化、高值化利用。

12月26日至27日,全国工业和信息化工作会议在京召开。会议指出:推动工业绿色低碳发展。优化绿色制造和服务体系,新培育一批绿色工厂、绿色供应链。加大工业节能降碳攻坚力度,探索推进零碳工厂、零碳工业园区建设。提升工业资源节约集约循环利用水平,培育壮大绿色低碳产业。

零碳园区

12月12日,中央经济工作会议在北京举行,会议强调要协同推进降碳减污扩绿增长,加紧经济社会发展全面绿色转型。建立一批零碳园区,推动全国碳市场建设,建立产品碳足迹管理体系、碳标识认证制度。这是中央经济工作会议中首次提到“零碳园区”的概念。

未来,国家层面有望出台零碳园区的指南或标准,为园区的建设和运营提供明确指导。企业应积极参与标准制定过程,了解标准要求,以便在园区建设中抢占先机。同时,通过示范园区的建设,企业可以积累宝贵经验,为后续的大规模推广奠定基础。

碳市场

碳市场扩容将纳入钢铁、水泥、电解铝等行业,催生大量碳管理、交易需求,为企业提供新机遇。据《扩容草案》,2025年底前,这些行业或完成首次履约;2027年前采用绩效评价法,履约压力较小。预测电解铝、水泥、钢铁碳配额缺口率分别设为0.5%、0.1%、0.1%,2025年整体缺口约0.4亿吨。民营企业数量众多,将成为碳交易主体,应积极参与市场,优化生产流程,提高能效,实现经济与环境双赢。

CCER

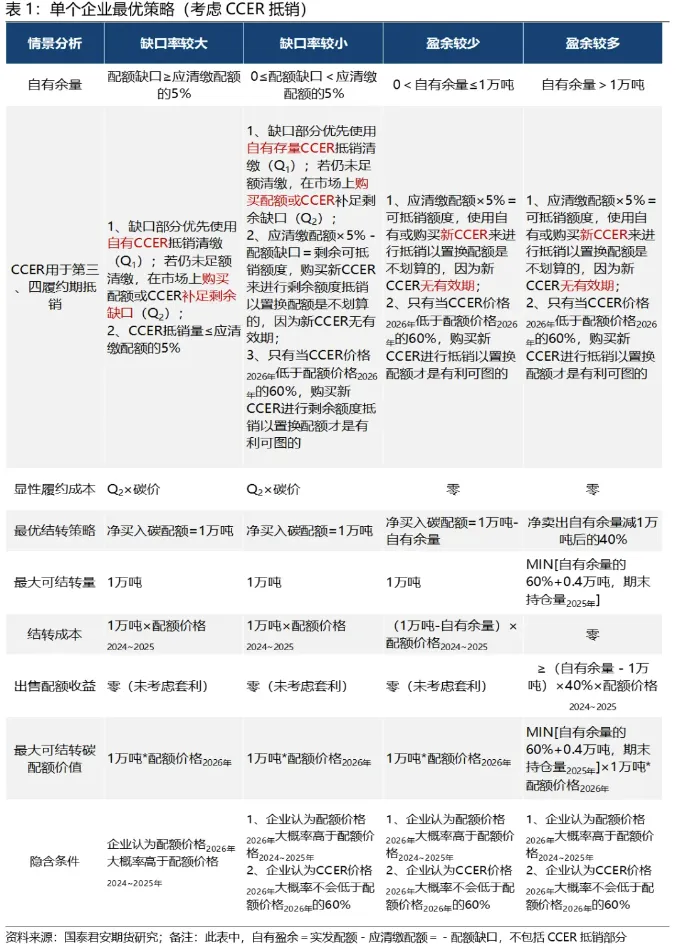

2024年1月22日全国温室气体自愿减排交易市场启动后登记的CCER可用于抵销2024年度碳排放配额清缴;参考市场消息,2025年一季度将有超过2000万吨的新CCER获得登记。不过,在配额结转规则下,新CCER大概率只会被用于实际缺口抵销清缴,而使用新CCER置换配额是不划算的,因为新CCER没有有效期。只有当CCER价格2026年低于配额价格2026年的60%,购买新CCER进行抵销以置换配额才是有利可图的(表1)。

绿电绿证

绿电是推动能源转型的重要力量,也是2024年,绿电、绿证市场热度上升,成为经济高质量发展的重要支撑。截至11月底,全国核发绿证47.56亿个,其中风电、太阳能发电、常规水电、生物质发电分别占41.48%、18.63%、32.04%、7.72%。绿证价格因生产类型和交易时间而异,上半年均价为9.6元/张,6月成交均价为7元/张。市场预期11月集中式项目、分布式项目、生物质发电绿证价格分别为4.95元/个、5.23元/个、4.49元/个。

绿色金融

2024年12月23至24日,全国财政工作会议在北京召开,财政部党组书记、部长蓝佛安作工作报告。会议明确了2025年要重点做好六方面工作,其中一个就是:支持生态文明建设。深化横向生态保护补偿机制建设。加强生态保护和修复,继续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。稳步推进碳达峰碳中和,推动重点行业领域绿色低碳转型。

节能技改

节能技改在2025年的双碳发展方向上,将继续作为推动绿色低碳转型的重要手段。随着国家对“双碳”目标任务的深入实施,节能技改将更加注重优化能源结构,促进节能减排,以加快建设资源节约型社会。同时,节能技改也是企业实施节能与环境保护、实现可持续发展的重要途径。在2025年,预计将有更多的政策扶持和资金投入,推动节能技改项目的广泛应用和深入发展,为实现碳达峰碳中和目标提供有力支撑。此外,节能技改还将与数字化、智能化等技术相结合,提升能源利用效率,推动经济社会发展全面绿色转型。

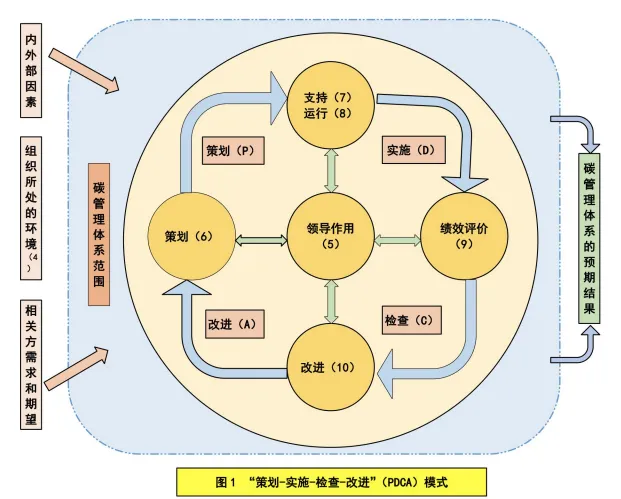

碳管理

《中国碳管理服务市场规模预测报告》显示,中国碳管理市场规模(包括政府和企业侧)在2025年将达到1099亿元,2030年将达到4504亿元,2060年将达到43286亿元。其中产品碳足迹软件和咨询业务的占比都将高速增长,碳交易以及低碳产品佣金的收入也将占据较大份额。

低碳氢应用

2024年12月31日发布的《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》指出,到2027年,工业领域清洁低碳氢应用将取得积极进展,规模化应用于冶金、合成氨、甲醇、炼化等行业,示范应用于绿色微电网、船舶、航空、轨道交通等领域。同时,将形成氢能交通、发电、储能的商业化应用模式,培育一批龙头企业和产业集聚区,构建较为完整的产业链和产业体系。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多林农碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7