- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

林权改革中的金融赋能:福林票的实践与启示

前言

近日,福建省林业局、省委金融办、中国人民银行福建省分行、国家金融监管总局福建监管局联合印发《关于做好林票改革有关工作的通知》,首次明确将全省林业预期收益权凭证统一命名为“福林票”,并系统规范其运行机制。这一改革标志着福建省集体林权制度改革迈入标准化、市场化、金融化的新阶段,为全国林业资源价值转化提供了创新样本。

破局:“分散探索”到“省级规范”

福建省作为全国集体林权制度改革的先行者,长期面临林业资源“碎片化”难题。过去,各地在探索林权资产折资量化过程中,涌现出数十种名称不一、规则各异的林业票证。例如,三明的“林权票”、南平的“生态股”、德化的“竹碳票”等,虽初衷均为盘活林业资产,但存在标的物不统一、交易模式差异大、利益分配复杂等问题,导致跨区域资源整合难、市场流通效率低。

《关于做好林票改革有关工作的通知》的出台,以“三个统一”破局:

名称统一:以“福林票”作为全省林业预期收益权凭证的法定名称,终结“一县一票”的混乱局面。

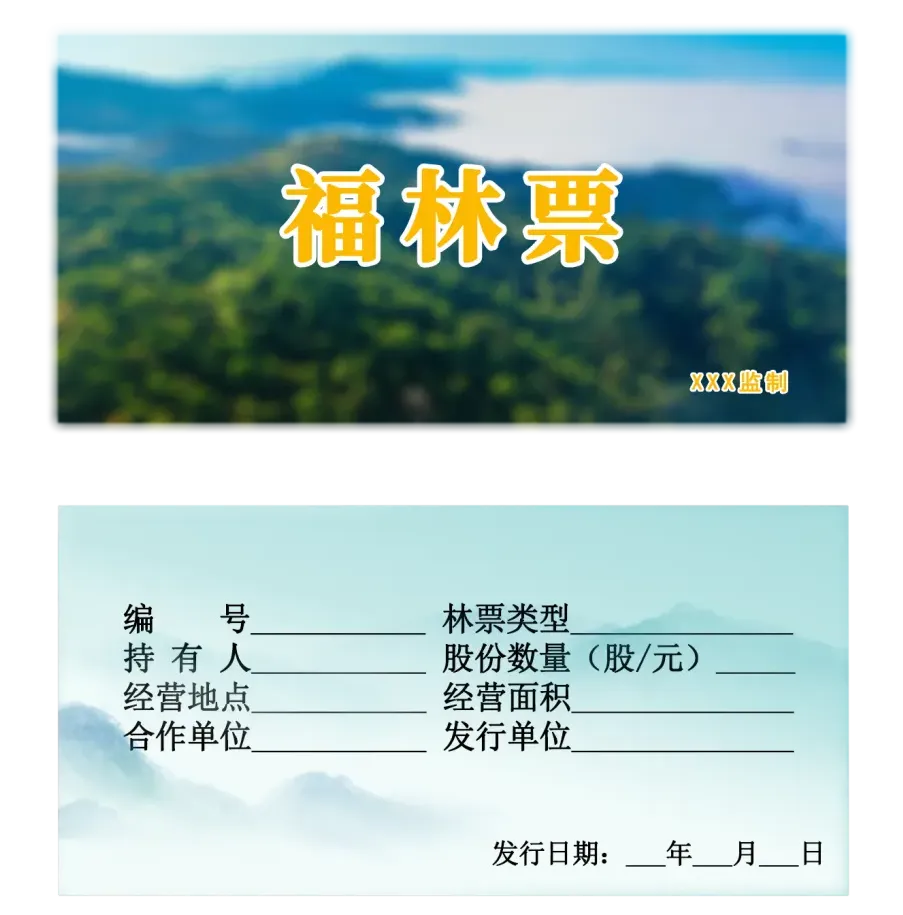

标准统一:由省林业局设计统一票样,明确票面必须包含编号、类型、持有人、股份数量、经营地点等核心信息,确保权属清晰;

监管统一:建立实名登记制度,由制发单位所在地林业部门负责全流程监管,防范虚发、滥发风险。

这一改革不仅解决了市场信任难题,更通过省级背书提升了“福林票”的信用等级,为后续跨区域流通和金融化创新奠定基础。

机制创新:从“资源确权”到“收益共享”

“福林票”的核心在于将静态的林业资源转化为动态的资本收益权,其运作机制体现出三大创新:

1.合作经营模式

通过“国有林场+村集体+企业”三方合作,将森林资源或出资折算为标准化投资份额,破解个体经营效率低下的痛点。例如德化县格后村将118公顷竹林折算为2300股,引入国有林场专业管护与科技企业市场渠道,竹材年采伐量从800吨跃升至1500吨。

2.收益分配机制

建立“保底收益+股权分红+劳务收入”三重保障机制。闽清县灵芝种植基地通过“保底500元/亩+利润20%分成”,带动12个村集体收入突破百万元,村民人均增收3.2万元。

3.风险对冲设计

生态产品价值的实现,是践行“绿水青山就是金山银山”理念的具体体现。这一理念强调生态保护与经济发展的协调统一,认为良好的生态环境本身就是一种宝贵的财富。通过合理开发和利用生态产品,将其价值转化为经济收益,可以实现生态保护与经济发展的双赢。这不仅有助于提升人们的获得感和幸福感,还能为子孙后代留下更加美好的家园。

金融赋能:从“资产凭证”到“资本工具”

“福林票”通过金融工具的嵌套应用,构建起“资源资产化—资产资本化—资本证券化”的完整价值链。这一实践不仅突破了传统林权融资的单一模式,更通过跨产业协同与金融衍生品创新,为生态资源的价值转化提供了系统性解决方案。

1.质押融资突破

传统林权融资面临估值难、处置难、风控难的三重困境,而“福林票”通过确立其作为合格质押物的法律地位,构建了“政府背书+市场评估+动态监管”的风险缓释机制。闽清县“福林票+供应链金融”模式的创新点在于:

动态估值模型:引入第三方评估机构,结合林分蓄积量、碳汇增量、生态服务价值等多维度指标,实现林票价值的实时定价。

闭环风控体系:银行通过与林业合作社、林业碳汇交易平台的数据共享,建立“贷前确权—贷中监控—贷后处置”的全流程风控链条。

供应链金融嵌套:将林票质押融资嵌入企业生产链条,例如陶瓷企业可凭林票获得原料采购贷款,既降低融资成本,又实现绿色生产要素的闭环流动。

2.跨产业融合

德化县“陶瓷+竹碳+基地”模式开创了生态资源价值外溢的产业新范式,其核心在于:

碳汇资产证券化:企业通过购买林票抵扣碳排放配额,实质上将林业碳汇的生态价值转化为工业生产的合规成本,形成“生态付费—生产增效”的正向循环。

产业链协同增值:竹材原料的稳定供应与碳汇收益的双重绑定,使陶瓷企业获得成本优势与绿色品牌溢价,而林业合作社则通过碳汇交易与原料销售实现双重收益。

收益反哺机制:企业从碳汇增值中提取一定比例资金反哺林业经营,形成“产业反哺生态—生态赋能产业”的可持续发展闭环。

3.衍生品探索

林票收益权证券化是激活生态资源金融属性的关键突破,其创新逻辑在于:

结构化产品设计:通过设立优先级、次级等分层结构,满足不同风险偏好投资者的需求,例如保险资金可配置优先级份额获取稳定收益,私募基金可参与次级份额博取超额收益。

资产池动态管理:建立林票收益权资产池,通过定期评估、动态调整、超额收益分成等机制,确保基础资产的稳定性与增值潜力。

投资者权益保障:引入第三方托管机构、增信机构及风险准备金制度,构建覆盖全周期的投资者保护体系。

实践成效:从”单点突破”到”全域创新”

德化县”竹碳+陶瓷”产业链融合

1.创新点

股权化重构:将118公顷毛竹林量化为2300股林票,构建“村集体+国有林场+上市企业”的股权合作模式,实现生态资源所有权、经营权、收益权的分离与协同。

碳汇经济嵌入:竹炭烧制环节的1200吨/年碳汇盈余,通过“碳汇交易+碳配额抵扣”机制,转化为陶瓷企业的绿色生产要素,形成“竹林碳汇—陶瓷减碳”的闭环价值链。

产业衍生裂变:依托竹林资源,开发竹制陶瓷模具、竹炭艺术摆件等高附加值产品,推动传统陶瓷产业向“绿色制造+生态文化”双轮驱动转型。

2.成效

经济价值:村集体年增收从2000元跃升至8.6万元,人均增收3.2万元,碳汇收益占村集体收入比重达40%。

社会价值:42户村民转型为产业工人,带动周边3个乡镇发展竹林经济,形成“竹海—瓷都”的生态产业走廊。

生态效益:竹林碳汇量年增长15%,单位面积竹材产出提升87%,实现生态保护与经济发展的“双赢”。

闽清县”林下经济+金融创新”复合模式

1.创新点

“一票三链”联动:将灵芝种植林票与生产链、资金链、价值链深度绑定,构建“种植—加工—销售—康养”全产业链闭环。

金融工具嵌套:开发“林票质押+保险+期货”组合工具,对冲灵芝价格波动风险,降低融资成本35%,吸引社会资本投入林下经济。

品牌溢价机制:通过“灵芝福林票”认证,产品溢价率达400%,形成“灵芝孢子粉—灵芝茶—灵芝康养”的梯度化产品线。

2.成效

产业升级:建成全国最大林下灵芝种植基地,带动12个村集体收入突破百万,灵芝深加工产品出口日本、韩国等市场。

生态服务:依托灵芝种植基地,开发“灵芝康养游”项目,年接待游客5万人次,形成“采药—制药—疗养”的生态服务链条。

技术溢出:研发灵芝仿野生种植技术,推动全县灵芝种植效率提升60%,实现生态资源的高效转化。

上杭县”油茶文旅+生态银行”示范工程

1.创新点

“三权分置”运营体系:将3.2万亩低效油茶园经营权打包为标准化林票产品,建立“保底收益+超额分成”分配机制,保障村集体与村民利益。

“生态银行”反哺机制:将10%票证收益注入公共服务基金,用于林道维护、种苗改良等基础设施投入,形成“资源开发—生态维护”的良性循环。

文旅融合:配套建设森林康养民宿,形成“油茶采摘—民宿体验—农产品销售”的立体增收模式。

2.成效

经济价值:油茶鲜果的产量提升了200%,带动周边200户农户增收,配套文旅项目年收益达800万元。

生态效益:油茶林成为候鸟栖息地,生物多样性指数提升15%,形成“油茶经济—生态保护”的协同发展格局。

未来展望:从“省级试点”到“全国范式”

在“双碳”战略与乡村振兴的双重驱动下,“福林票”作为生态资源价值实现的核心工具,正从省级试点迈向全国范式。为全国生态产品价值实现提供可复制、可推广的实践模板:

市场扩容:推动“福林票”纳入海峡股权交易中心,建立“省级平台+区域分中心”的交易网络,探索与浙江、江西等生态资源富集省份的互认机制,形成全国统一的生态资源交易市场。

科技赋能:构建“一票一码”的区块链溯源系统,实现林票发行、流转、质押、兑付的全流程数字化管理。并引入卫星遥感、物联网传感器等技术,实时监测林分蓄积量、碳汇增量、生态服务价值等指标,建立动态估值模型。

政策协同:联动财政、税收、保险等政策,例如对持票企业给予所得税减免、开发林业碳汇保险产品等。

结语

“福林票”改革本质是一场林业生产关系的变革:通过统一权证名称和运行规则,破解了资源分散与市场需求的矛盾;通过金融工具创新,打通了“资源—资产—资本”的转化通道;通过收益共享机制,重构了政府、企业、村集体和农户的利益共同体。这一实践不仅为林业现代化提供了福建方案,更揭示了生态产品价值实现的核心路径——唯有以市场化思维重构制度设计,才能让绿水青山真正成为普惠发展的“幸福靠山”。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多双碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7