- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

零碳农业园区的商业化实践:四大价值实现路径解析

引言

零碳农业园区作为现代农业与生态经济深度融合的典范,其商业模式创新需以系统性思维构建价值网络,通过四大核心支点实现生态效益、经济效益与社会效益的协同共进。

一、价值逻辑:从消耗到循环增值

传统农业园区长期遵循 “资源输入- 生产加工-废弃物排放” 的线性模式,导致碳排放居高不下,引发土壤退化、水体污染等生态问题。而零碳农业园区通过物质循环利用、能量梯级转换、信息智能调控三大核心路径,构建 “资源-产品-废弃物-再生资源” 的闭环系统,实现从 “高投入、高排放” 到 “低消耗、零排放” 的转型。

生态价值

碳减排与碳封存:通过替代化石能源(如用太阳能光伏板供电、生物质能替代柴油)、推广低碳种植技术(如免耕法减少土壤碳释放),直接降低碳排放;同时,利用农田、林地的碳汇功能(如种植固碳能力强的作物、建设人工湿地),实现 “减排+增汇” 双重效果。

生态系统修复:通过废弃物资源化(如养殖粪便经沼气处理后作为肥料,实现 “种养循环”),减少化肥、农药使用,缓解土壤板结和水体富营养化;同时,保留园区内自然植被带,为昆虫、鸟类等提供栖息地,提升生物多样性。

经济价值

降低运营成本:能源和资源的循环利用直接减少支出,太阳能供电替代电网用电可降低电费成本;秸秆、粪便等废弃物转化为沼气或有机肥,可节省化肥采购费用。

碳资产开发:园区可通过碳减排量交易获取收益。

创造绿色溢价:零碳认证的农产品(如有机蔬菜、低碳大米水果、茶叶等)因符合消费者对 “可持续” 的需求,可在市场上获得价格溢价。

社会价值

拓展就业空间:零碳园区涉及光伏维护、碳管理、生态监测等新领域,需专业技术人员(如碳核算员、智慧农业技术员),同时带动周边农户参与绿色种植、农产品加工等环节,增加就业机会。

推动技术普惠:园区通过示范 “光伏温室”“智能灌溉”“碳监测系统” 等技术,为中小农户提供可复制的低碳方案。

引领低碳生活:园区通过开放参观、科普教育,向公众传递 “食物低碳足迹” 理念,推动消费者选择本地、应季、低碳农产品,形成 “从园区到餐桌” 的低碳生活链。

二、价值支点:驱动商业模式创新

碳汇资源开发

技术路径:

植树造林、湿地修复、土壤固碳等生态工程。

精准农业技术(如智能灌溉、有机肥替代)减少农田碳排放。

碳监测与核算体系(如区块链技术确保数据透明)。

商业模式创新:

碳汇交易:将园区固碳量转化为可交易的碳信用,出售给高排放企业。

生态产品溢价:开发“零碳农产品”品牌,通过认证标签提升市场价值。

碳金融衍生品:以碳资产为抵押发行绿色债券,贷款产品等。

清洁能源自给

技术路径:

分布式光伏、风能、生物质能(如秸秆气化)的多元互补。

储能系统(如氢能、电池)平衡供需波动。

智能微电网实现能源自给与余电上网。

商业模式创新:

“光伏+农业”复合开发:在温室大棚顶部铺设光伏板,实现“上光下农”立体利用。

碳交易收益:通过可再生能源发电减少的碳排放量,参与碳市场交易。

能源服务外包:为周边社区或企业提供绿色电力,形成“园区-用户”能源共同体。

三产融合联结

技术路径:

农旅融合相关技术:打造稻田画、湿地观鸟等生态场景,同时配套建设研学旅行所需的解说系统、体验设施等。

精深加工技术:利用材料加工技术把秸秆纤维转化为环保包装等。

技术方案集成与输出技术:对智能碳监测系统、种养循环模式等零碳技术进行整合、打包,形成标准化的 “技术套餐”,并通过培训、指导等方式进行输出。

商业模式创新:

农旅融合增值模式:以零碳技术景观和生态场景为吸引点,开发研学旅游、亲子农耕等旅游产品,通过收取门票以及提供采摘、餐饮等衍生服务实现盈利。

精深加工溢价模式:对零碳农产品进行深加工,赋予产品更高的附加值,凭借 “零碳”“绿色” 等特点在市场上获得溢价。

技术服务输出模式:将成熟的零碳技术方案打包成 “技术套餐”,向中小农户或其他园区提供技术服务并收取服务费,同时通过带动农户加盟低碳种植,扩大产业影响力和收益来源。

数字技术赋能

技术路径:

物联网传感器监测土壤、气象、作物生长数据。

大数据分析优化种植计划、能源调度和废弃物处理。

区块链技术追溯农产品全生命周期碳足迹。

商业模式创新:

精准农业服务:向中小农户提供数字化管理工具,收取订阅费或分成。

碳足迹认证服务:为出口企业提供产品全链条碳核算,突破国际绿色贸易壁垒。

数据资产运营:在保障数据安全前提下,出售给科研机构和金融企业以挖掘研究价值。

三、典型案例:印证模式可行性

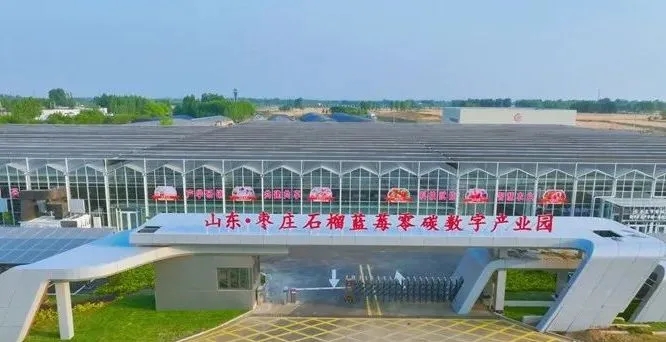

山东枣庄石榴・蓝莓零碳数字产业园

光伏农业系统

园区打造的3.5万平方米光伏长廊,如同一条清洁能源“巨龙”,年均发电量达775万度,每年可节约标准煤约3100吨,减排二氧化碳约8584吨,不仅实现零碳排放,带动项目增收220万元。

智慧农业技术

园区与中国电信建设智慧农业与光储充大数据平台,采用智能水肥一体化系统、环境监测物联网设备,精准调控蓝莓生长环境,降低能耗。

与中国农大、中科院合作,改良30余个石榴、蓝莓品种,提升亩产25%。

产业融合度高

园区布局特色采摘、研学培训、休闲观光等文旅业态,每年吸引十余万游客,带来800万元旅游收入,农文旅深度融合,既丰富了游客的体验,又拓宽了农民的增收渠道。

夹江县生态低碳茶园

碳汇文旅融合发展

打造“茶业+”融合发展模式,将茶叶与文化、教育和旅游等元素紧密联合,串联世界灌溉工程遗产东风千佛岩景区,打造“生态康养—碳汇体验—非遗研学”于一体的特色文旅线路,2024年接待茶旅游客200万人次,实现茶旅综合收入12.6亿元,其中“遗产揽胜·天福品茗”线路,入选“全国茶乡旅游精品线路”,修文村通过碳汇体验带动村集体收入增加6.8万元。

立体农业模式

推广“山上种茶、茶林间种,山下种粮、粮经轮作”立体农业模式,在现代茶产业示范园区修文基地构建“乔木-灌木-草本”生态系统,建立“双标联动”认证体系,严格推行《生态茶园建设指南》,建成全国首个茶叶全链条碳足迹追溯系统,建成全国首批生态茶认证核心示范区1000亩,辐射带动7000亩建成生态茶生产示范基地,建成茶叶标准化3生产基地23万亩。

低碳农产品溢价

形成以区域公用品牌为主,企业品牌、产品品牌协同发展的品牌体系,全县20余家茶业企业拥有系列自主品牌,成功打造“东风堰®”农业特色品牌,高端产品溢价率提升35%。“夹江绿茶”入选全国名特优新农产品名录,百岳高山绿茶获“生态食材产品”认定,带动全县生态低碳茶产值突破11.88亿元。

图及数据资料来源:乐山三农

零碳农业园区的商业模式创新,并非简单的 “技术叠加”,而是通过四大支点将 “生态价值”“经济价值”“社会价值” 编织成可循环的商业网络 ,让生态保护的投入转化为收益,成本优化都能反哺生态建设,最终实现 “生态可持续-商业可盈利-社会可参与” 的良性循环,为农业绿色转型提供可复制的商业范本。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多农林碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7