- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

农业产业链低碳转型实践指南

编者按

推动农业产业链向绿色低碳模式转变,既是对环境难题的直接回应,也是农业可持续性发展的内在需求。此转型着重于“农田到餐桌”全链条的整合视角,贯穿原料培植、加工制造、物流分配直到消费终端,旨在通过各环节的紧密合作,实现节能减排、高效资源利用及生态保护,合力驱动产业链向低碳模式与综合效益的最优化演进。开辟一条低碳、高效、循环的农业产业新路径,不仅彰显了对自然环境的 责任担当,也是确保食品安全、促进农村经济繁荣、提升农民生活质量的关键举措。

一、绿色农业全链路的革新探索与价值重塑

全链路的机制创新:

农业全产业链绿色发展是将绿色发展理念贯穿到农业产业的全过程,创新体制机制与业态模式,引导资源要素汇聚,挖掘农业多功能价值。创新引领与市场驱动是农业全产业链融合的核心动力,基于科技进步来延伸产业链、提升价值链、激活要素链、健全供应链,据此培育全产业链融合新动能;完善技术服务及支撑体系,协同实现产品质量高、产业效益高、生产效率高、资源利用高、农民收入高,切实从增产导向转为提质导向,反映农业高质量发展。

绿色转型下的价值重塑:

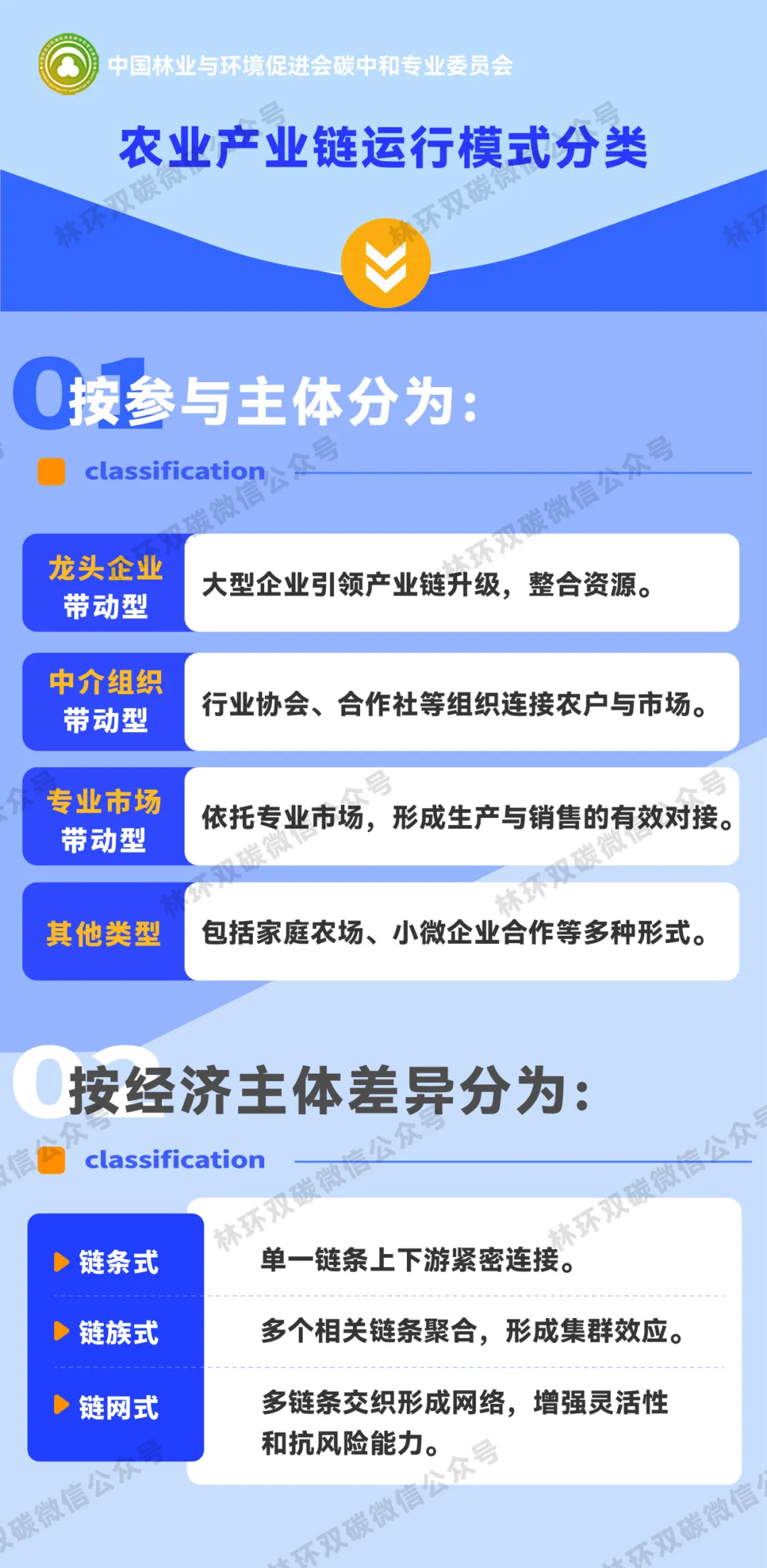

当前,新发展理念的蓬勃兴起,结合消费者偏好的健康环保转向,以及信息技术在农业中的广泛应用,共同催化了农业产业链向绿色可持续模式的转型升级。农业产业链展现出了前所未有的多样性布局,涵盖龙头牵引、组织协同、市场主导等多种合作策略。通过价值链的精炼重组与创新机制的优化,成功破解了行业隔阂、信息闭塞、环节松散及质量监管等系列挑战,不仅筑牢了食品安全防线,还极大提高了农产品的经济价值与市场流通速度,有力驱动农民增收、扶贫事业及农业整体的蓬勃发展,彰显了绿色农业转型的深远意义与实践价值。

二、农业碳足迹解析:从田间到餐桌的绿色转型策略

分析深入:

1、上游篇:农作物与养殖的碳排放透析

农业产业链上游的碳排放主要源自三大方面:化肥使用、土地管理和畜牧业。化肥的广泛应用虽提升了作物产量,但其造成的氮氧化物排放加剧了全球变暖。同时,化肥生产背后的能源密集型流程也是碳排放的重要渠道。土地管理措施,比如频繁的土地翻耕和不恰当的休耕轮作,会释放土壤封存的碳,加之将森林转变为农田导致的碳吸收能力下降,以及能源密集型灌溉系统的广泛使用,共同推高了碳排放量。此外,畜牧业特别是集约化养殖中反刍动物的甲烷排放,强度是二氧化碳的约25倍,随着养殖规模扩大,成为碳排放快速增长点。

2、中游聚焦:加工与包装的“环境账单”

在农业产业链的中游加工阶段,能源消耗与废弃物问题尤为突出,构成了环境负担。食品加工过程中,诸如加热、冷却、干燥等工序,高度依赖化石燃料,这不仅消耗巨大能量,还会产生大量二氧化碳排放。工厂日常运营,包括设备运转和照明,进一步加剧了能源的使用量。另一方面,包装环节同样会产生碳足迹,传统材料如塑料、纸板和金属,在生产和废弃后处理阶段均造成环境压力。塑料包装因成本低廉、轻便而广泛应用,但其难以降解的特性对生态系统造成长久伤害。

3、下游行动:流通领域的排放削减与消费者角色

在农业产业链下游,物流运输和消费者行为对碳排放产生重大影响。食品长途运输依靠多种方式,如公路、铁路、海运和空运,这些过程中燃油的使用造成了大量的碳排放,尤其是冷链物流,因高能量需求成为减排的重点关注对象。消费者行为的转变对此环节同样至关重要。倾向于选购有机农产品、支持简约包装的农产品,以及在日常生活中实践合理消费、减少食物损耗和妥善处理剩余食物,都是直接且有效的减碳措施。通过这些行为改变,消费者不仅能够为减轻环境压力做出贡献,还能促进整个农业产业链向更加绿色、低碳的方向发展。

对策:全产业链的绿色革新路径

生产端策略:

在生产环节推动低碳循环模式,可从三个方面着手实施:

品种优选与创新:侧重培育高产、低碳、耐旱及缩短食物链的品种,以自然优势减少资源消耗。

绿色精准管理:强化生产过程的标准化与绿色管理,运用智能技术实现作物生长的精细化管理,确保精准施肥与灌溉,避免资源过度消耗,降低生产过程中的碳足迹。。

循环资源利用体系:使用有机肥、绿肥替代化肥,推广节能新型肥料和生物农药,利用生物技术控制病虫害,减少化学品使用。优化饲料配比提升转化效率,加强秸秆和粪污的资源化循环利用,推动农业绿色转型。

加工领域改革:

能效提升与清洁能源转换:在农产品加工环节推广节能技术和设备,如高效节能锅炉、LED照明系统等,同时,利用太阳能、风能等可再生能源替代传统化石能源,减少加工过程中的碳排放。

废弃物资源化利用:将加工产生的废弃物如稻壳、果渣等转化为生物质能源或有机肥料,实现资源的循环再利用,既减少了环境污染,也创造了新的价值链条。

流通体系优化:

构建绿色低碳物流体系:优化农产品运输体系,结合水、陆、空多式联运,实现供应链快速响应。推广使用电动或天然气等清洁能源运输工具,优化物流配送路线,减少运输过程中的能耗和排放。同时,加速发展冷链物流,利用科技推进绿色运输,减少食品损耗,间接降低因生产过剩造成的环境压力。

农业市场现代化转型:对农产品批发市场进行全面改造升级,增设现代化分拣、冷藏冷冻、检验检疫和废弃物处理设施,强化市场数字化建设,确保供应链全程可追溯,同时在农业加工园区推广高效节能技术和设备,促进清洁生产,减少资源消耗和排放。

推动绿色消费文化:建立绿色农产品质量标准体系,强化绿色、有机及地理标志产品的认证,推广农业碳标签,利用追溯体系增强市场信任。在主流渠道设立绿色产品专柜,引导消费偏好。同时,减少过度包装,倡导减少食物浪费,推动绿色低碳生活,从根本上提升社会对绿色农产品的支持度。

三、农业全产业链绿色升级:四大融合路径与实践案例指导

1、内部循环优化整合

内部循环融合指在农业全产业链内部,变直链结构为循环结构,加强上、中、下游的耦合,促进内部循环。在全链条中运用物质循环再生原理、物质多层次利用技术,降低农业全产业链废弃物产生量;推动废弃物的资源化循环利用,实现节损、降本、高效利用,减少对生态环境的负面效应。

实践案例:

张掖市“农牧菌”三维循环范例

张掖市推行的“种植-养殖-菌业”三重循环模式,巧妙利用秸秆与畜禽粪便的多层次转化,引领农业产业链向低碳环保方向演进。这一模式促成资源在农作物种植、畜禽饲养与食用菌培植间的封闭循环,不仅显著增强了产业链的生态可持续能力,还成功孵化出以新鲜食用菌为核心的产品线,优化了产业结构,提升了市场竞争力与环境适应性。

2、横向多元化拓展

横向延伸拓展意在以农业为基点,依据市场需求,将产业链从原料、鲜食等初级形态扩展到食品加工、生物科技、清洁能源等领域,实现农产品升级与增值。此过程横跨农业产业链全程,是提升农业功能的关键。策略包括:增强农业综合产出,确保粮食安全与特色农产品多元化供应,推广规模化经营;壮大加工制造业,深化农产品加工;强化流通领域,优化产后处理、包装营销,构建冷链物流网与销售平台,实现产供销一体化。

实例分析:

浙江省常山县胡柚产业升级之路

浙江省常山县,以胡柚闻名,这一地方标志性农产品一度面临国内柑橘市场竞争加剧的严峻挑战,销售受阻,制约了产业升级与农民收入增长。面对困境,常山县采取主动,引导企业向胡柚深加工领域进军,全面布局从初级加工到高附加值产品如柚子茶、胡柚精油、胡柚面膜乃至药用衢枳壳等近二十种衍生品的产业链条,实现了产品种类的极大丰富。在此基础上,建立了12家深加工企业,年加工胡柚能力超过3.8万吨,创造产值约4亿元。这一系列举措不仅成功扭转了胡柚产业的发展颓势,更将其打造成为年产值超10亿元的省级农业全产业链示范项目,充分展示了横向多元化拓展在推动传统农业转型升级中的巨大潜力与成效。

3、纵向深度融合创新

纵向要素融合指在互联网、大数据、云计算等信息技术快速发展与广泛应用的背景下,推动农业全产业链积极融入科技、数据、资本等要素。以科技促进产业提质增效,以信息拓展市场并提升收益,通过外部成本的内部化,显著提升农业全产业链流通效率。

案例亮点提炼:

农牧公司的绿色智能转型之路

烟台市格润富德农牧科技股份有限公司在农业全产业链的绿色低碳转型实践中,重视技术创新的应用,尤其在智能化管理方面表现突出。公司导入了物联网技术和大数据分析手段,对牧场日常运营实施精细化管控,形成了科学高效的管理体系。通过技术,格润富德打造了种养封闭循环的生态化农牧产业链,实现粪污100%利用。

4、跨界产业融合探索

产业跨界融合着重于农业多元价值开发,如就业、生态、文化传承及旅游康养等,深度融合农业与第三产业,如文旅、教育,以创新激发农业活力,为农民创造更多收入机会。具体措施包括利用乡村资源,发展农耕体验、教育科普、休闲康养等新型农业模式,以及结合数字信息科技,推动农村电商、直播带货等新零售,发展智慧农业和定制农业,全面激活农业的生产与消费潜力。

典型案例剖析:

江苏省盐城市渔旅融合的创新之

江苏省盐城市凭借其渔港转型升级的契机,巧妙融合休闲观光旅游元素,精心构筑了一条集海岸风光、渔业体验于一体的旅游风景线,同时对渔港小镇和传统渔村进行升级改造,有力促进了渔业与文化产业、旅游经济的有机融合。至2022年,已成功建立4处国家级及3个省级休闲渔业示范点,创立了一套富含渔文化特色的综合性休闲渔业发展模式,不仅丰富了农业产业链结构,还成功引领了向低碳、多元化方向的转型升级,展现了跨界融合在推动农业现代化进程中的强大生命力与广阔前景。

结语

农业产业链的绿色低碳转型,是现代农业转型升级的必然趋势,是对人类文明进步的积极响应,也是实现全球可持续发展目标的重要基石。这一转型过程,不仅仅是技术与模式的革新,更是发展理念与行动路径的根本转变,它呼唤着政策制定者、农业科技工作者、农业生产者以及每一位消费者的共同参与和不懈努力。在这一场绿色革命中,每一份力量都将汇聚成推动地球走向更加绿色、健康、可持续未来的强大动能。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多农林碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7