- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

“以奖代补”促生态治理,产业旅游共兴乡村振兴

我国农村地区长期面临生态治理与经济发展的双重压力:一方面,传统生态治理依赖政府财政补贴,资金压力巨大且可持续性不足;另一方面,乡村振兴需要生态资源转化为经济价值,但缺乏有效路径。

在此背景下,“以奖代补”模式应运而生——通过奖励机制替代直接补贴,激发市场主体与农户参与生态治理的积极性,推动生态效益与经济效益协同。本文结合真实案例,探讨这一模式如何助力特色产业与生态旅游深度融合,赋能乡村振兴。

01.“以奖代补”模式的创新机制

政策设计:精准化奖励与多元化资金来源

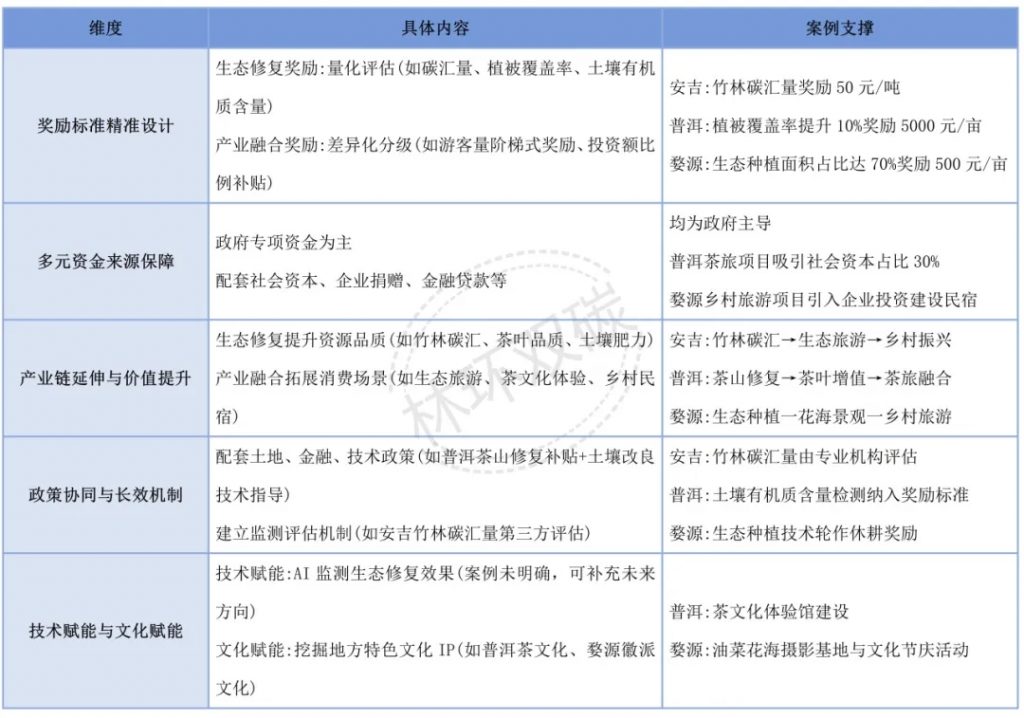

1.奖励标准:生态修复与产业融合双轨并行

生态修复成效:以水质改善(如地表水达标率、饮用水源地保护)、植被覆盖率提升(如森林覆盖率、草地退化修复率)、土壤质量改善(如有机质含量、重金属污染治理)为核心指标,通过第三方专业机构评估,量化生态修复效果。

产业融合度:以生态农业(如绿色农产品认证面积、有机肥料使用率)、生态旅游(如乡村民宿入住率、生态景区游客满意度)收入占比为评估依据,鼓励“生态+产业”深度融合。

差异化奖励:根据地区生态脆弱性、产业发展基础,设置阶梯式奖励标准。例如,生态脆弱区(如石漠化地区)生态修复奖励力度高于一般区域;特色产业基础薄弱地区(如偏远山区)产业融合奖励比例适当上浮。

2.资金来源:政府引导与社会资本协同

政府专项资金:中央与地方财政设立生态治理专项基金,重点支持生态修复项目启动资金与奖励兑现。

社会资本参与:通过PPP(政府与社会资本合作)模式,引入企业投资生态旅游开发、绿色农业产业园区建设,政府按投资规模与生态效益给予配套奖励。

企业捐赠与碳汇交易:鼓励企业通过捐赠资金、技术参与生态治理,或通过碳汇交易(如竹林碳汇、湿地碳汇)获取收益,政府对碳汇项目给予额外奖励。

实施路径:特色产业赋能与生态旅游融合

1.特色产业赋能:绿色产业升级与品牌化发展

生态农业奖励:

• 对采用生态种植技术(如轮作休耕、生物防治)的农户,按种植面积给予奖励;

• 对获得绿色食品、有机农产品认证的企业,给予认证费用补贴与品牌推广奖励。

林下经济奖励:

• 支持林下中药材、食用菌种植,按亩均产量与经济效益给予阶梯式奖励;

• 鼓励发展林下养殖(如蜜蜂、土鸡),对养殖规模与生态循环利用(如鸡粪还林)成效显著的项目给予奖励。

农产品品牌化:

• 对获得地理标志产品、区域公用品牌认证的农产品,给予品牌包装设计、营销推广专项奖励;

• 支持建设农产品冷链物流体系,对冷库建设、物流配送企业给予设备购置补贴。

2.生态旅游融合:全产业链打造与文化赋能

生态景区开发奖励:

• 对新建或改造生态景区(如湿地公园、森林步道)的投资主体,按投资额的10%-20%给予奖励;

• 对景区运营中采用低碳技术(如太阳能照明、污水处理循环利用)的,给予技术改造补贴。

乡村民宿建设奖励:

• 对新建或改造乡村民宿(如传统民居改造、集装箱民宿)的农户或企业,按床位数与星级评定给予奖励;

• 鼓励发展“民宿+农事体验”“民宿+非遗文化”等业态,对创新项目给予额外奖励。

“生态+文化+旅游”产业链:

• 支持开发生态旅游节庆活动(如油菜花节、采茶节),对活动规模与游客参与度给予奖励;

• 鼓励挖掘地方文化资源(如民俗表演、手工艺品),对文化旅游融合项目给予内容创作与宣传推广奖励。

02.实践案例:真实路径与成效

浙江安吉:竹林碳汇与生态旅游的共生

1.背景

安吉曾因过度开采竹林导致水土流失、生态退化,竹林经济陷入“资源枯竭—收入下降”的恶性循环。

2.“以奖代补”模式

生态修复奖励:

政府委托第三方专业机构评估竹林碳汇量,按每吨50元标准奖励农户,激励竹林养护与生态修复。

成效:竹林碳汇量年均增长15%,农户年均增收3万元,生态修复成本由政府补贴覆盖,农户参与积极性显著提升。

产业融合奖励:

对发展竹林生态旅游(如徒步、竹文化体验馆)的村集体或企业,按游客量阶梯式奖励:

• 年接待游客1-10万人次,奖励5万元;

• 10-50万人次,奖励10-50万元;

• 50万人次以上,奖励50万元+超额部分10%。

成效:竹林生态旅游年接待游客超200万人次,带动周边餐饮、住宿收入增长60%,形成“竹林经济—生态旅游—乡村振兴”的良性循环。

3.核心经验

生态价值货币化:通过碳汇奖励将竹林生态价值转化为农户直接收益,破解“生态保护与经济收益”的矛盾。

产业融合创新:以竹林生态为底色,叠加文化体验、康养旅游等业态,延长产业链,提升附加值。

云南普洱:茶山生态修复与茶旅融合

1.背景

普洱茶山因过度种植导致土壤退化、茶叶品质下降,茶农收入增长乏力。

2.“以奖代补”模式

生态修复奖励:

按茶山生态修复面积(植被覆盖率、土壤有机质含量)给予奖励:

植被覆盖率提升10%,奖励5000元/亩;

土壤有机质含量提高1个百分点,奖励2000元/亩。

成效:茶山植被覆盖率从60%提升至85%,茶叶品质显著提高,价格增长30%,茶农生态修复积极性大幅提升。

产业融合奖励:

对建设茶山民宿、茶文化体验馆的企业,按投资额的20%给予补贴,最高补贴100万元。

成效:茶旅融合项目年接待游客超50万人次,茶农年均增收2.5万元,形成“茶山生态修复—茶叶品质提升—茶旅消费升级”的正向循环。

3.核心经验

生态修复与产业升级联动:通过生态修复提升茶叶品质,以茶旅融合拓展消费场景,实现生态效益与经济效益的“双赢”。

政府补贴撬动社会资本:20%的补贴比例有效降低企业投资风险,吸引社会资本参与茶山改造与旅游开发。

江西婺源:油菜花海与乡村旅游联动

1.背景

婺源传统油菜花海旅游因同质化严重,游客体验下降,乡村旅游增长乏力。

2.“以奖代补”模式

生态修复奖励:

对采用生态种植技术(轮作休耕、有机肥料)的农户,按种植面积奖励:

生态种植面积占比达50%以上,奖励300元/亩;

占比达70%以上,奖励500元/亩。

成效:油菜花海生态种植面积占比从40%提升至70%,土壤肥力显著改善,花海景观品质提升。

旅游创新奖励:

对开发油菜花海主题民宿、摄影基地、文化节庆活动的村集体或企业,按项目创新性给予奖励:

• 省级以上创新项目,奖励50万元;

• 市级创新项目,奖励20万元;

• 县级创新项目,奖励5万元。

成效:乡村旅游年接待游客超300万人次,带动农产品销售增长50%,形成“生态种植—景观提升—旅游消费—农产品增值”的闭环。

3.核心经验

生态种植提升景观价值:通过生态修复奖励引导农户采用绿色种植技术,增强花海景观的可持续性与观赏性。

创新驱动差异化竞争:以旅游创新奖励鼓励开发特色民宿、摄影基地等业态,破解同质化难题,提升游客体验。

“以奖代补”模式的共性启示

浙江安吉与云南普洱的案例表明,生态修复与产业融合需因地制宜,结合地方资源优势(如竹林、茶山)设计差异化奖励政策。

江西婺源的经验显示,文化赋能是避免生态旅游同质化的关键,需深入挖掘地方文化内涵。

03.挑战对策:突破瓶颈,深化融合

1.现存挑战

奖励标准不统一:各地在生态修复、产业融合项目的评估标准上存在显著差异,导致政策执行效率低下、资源分配不均,制约了区域协同发展。

生态旅游同质化:部分地区在开发过程中缺乏对本地文化资源的深度挖掘,盲目跟风建设,导致旅游产品千篇一律,难以形成核心竞争力。

农户参与能力不足:农户在生态农业技术和民宿运营方面缺乏专业培训,导致产业融合中农户参与度低,难以实现可持续增收。

2.应对策略

制度优化:

统一评估标准:建立全国性的生态修复与产业融合评估体系,明确量化指标,确保政策落地的一致性。

第三方监督:引入独立的第三方评估机构,对项目实施效果进行动态监测,确保政策执行透明、公正。

动态调整机制:根据区域差异,建立分级评估标准,兼顾地方特色与国家目标。

产业升级:

文化赋能:深入挖掘地方文化资源(如非遗技艺、民俗活动等),将文化元素融入旅游产品开发,打造差异化竞争优势。

技术赋能:通过“理论+实操”结合,开展分层培训(如非遗技艺、民俗活动策划等),提升农户参与能力。

能力建设:

技能培训体系化:开设民宿经营、生态农业技术等专项课程,分阶段、分层次提升农户技能。

低息贷款支持:设立专项扶持基金,为农户提供低息贷款,缓解资金压力,促进技术落地。

04.未来展望:构建长效治理体系

1.技术驱动:精准治理与透明化升级

区块链赋能资金管理

全流程追溯:建立基于区块链的奖励资金分配平台,实现从申请、审批到发放的全流程上链,确保资金透明化、可追溯。

智能合约执行:通过智能合约自动触发资金拨付条件,减少人为干预,提升效率与公正性。

多方协同监管:引入政府、企业、农户等多方节点,共同监督资金流向,形成透明化治理生态。

AI监测生态修复

实时数据采集:部署AI传感器网络,实时监测土壤、水质、植被等生态指标,构建动态数据模型。

智能预警与决策:利用AI算法分析数据,预测生态风险,自动生成修复建议,辅助政府精准施策。

效果评估可视化:开发生态修复效果可视化平台,直观展示治理成效,增强公众信任。

2.国际合作:借鉴创新模式,拓展全球视野

“生态银行”模式本土化

碳汇交易机制:借鉴国外经验,建立国内碳汇交易平台,将生态修复成果转化为可交易的碳资产,激励社会资本参与。

生态补偿多元化:探索“生态银行+企业+农户”合作模式,通过碳汇交易、生态产品溢价等多元化方式,实现生态价值变现。

国际标准对接:参与国际碳汇标准制定,提升中国生态治理模式的国际影响力。

全球治理经验共享

技术合作:与国际组织、科研机构合作,引进先进生态修复技术(如生物多样性保护、土壤修复)。

政策对话:参与国际生态治理论坛,分享中国经验,学习他国成功案例,推动全球生态治理协同。

3.文化赋能:深挖乡村文化,打造差异化体验

文化IP转化

传统节庆活化:将乡村传统节庆(如庙会、丰收节)转化为沉浸式旅游体验,结合现代科技(如灯光秀、AR互动),增强游客参与感。

手工艺产业化:支持非遗手工艺(如刺绣、木雕)与旅游产品结合,开发文创商品,提升文化附加值。

文化+生态融合

主题旅游线路:设计“文化+生态”主题线路(如“非遗探秘之旅”),串联文化景点与生态修复区,形成特色旅游产品。

社区参与机制:鼓励农户参与文化活动策划,增强其文化传承与经营能力。

从“输血式补贴”到“造血式奖励”,“以奖代补”模式通过利益驱动,激活了生态治理的内生动力,推动特色产业与生态旅游的深度融合,为乡村振兴提供了可复制、可持续的解决方案。未来需持续优化政策设计,平衡生态保护与开发利用,实现“绿水青山”与“金山银山”的双赢。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多双碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7