- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

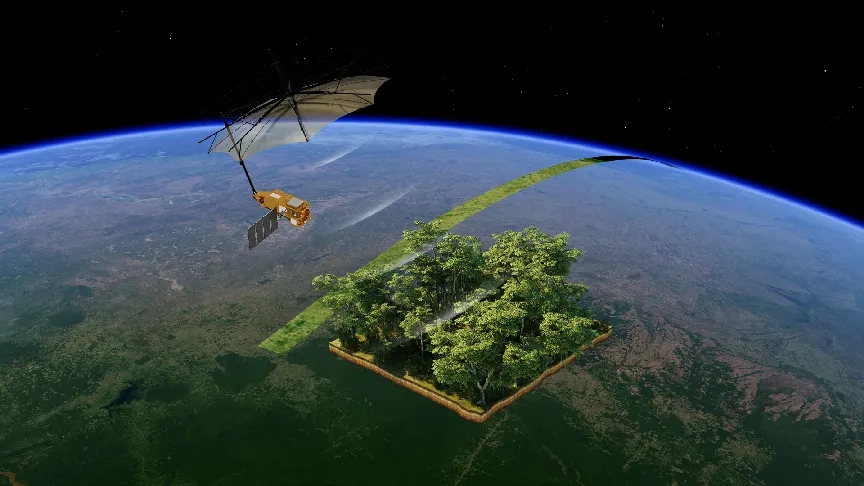

智慧林业 | Biomass卫星发射与林业碳汇监测技术革新

引言

2025年4月29日,欧空局(ESA)Biomass卫星搭载P波段合成孔径雷达(SAR)成功发射,标志着全球森林碳储量监测进入“穿透林冠、精准量化”的新纪元。这一技术突破与中国林业碳汇监测技术发展形成共振:中国通过构建“天地空一体化”监测体系、制定标准化技术规程、推动遥感与AI技术融合,正逐步实现从传统抽样调查向智能化、精准化监测的跨越。本文结合Biomass卫星技术特征与中国林业碳汇监测实践,分析全球碳监测技术革新对中国碳汇产业的影响,探讨技术协同、数据共享与市场拓展的未来路径。

全球碳监测的“P波段革命”

技术突破:

穿透林冠的“碳汇透视眼”

Biomass卫星作为全球首颗P波段SAR遥感卫星,其核心载荷为12米直径可展开网状反射器,折叠状态尺寸为2×4米,发射后通过石墨纤维支撑结构展开,重量比传统金属天线降低60%。P波段雷达(波长约70厘米)的穿透能力显著优于C波段(如Sentinel-1)和L波段(如ALOS-2),可深入树冠层观测树干、枝干等木质生物量,这是森林碳储量的主要载体。

Biomass卫星的观测任务分为以下两个阶段。

层析成像阶段(Tomographic Phase):类似CT扫描,通过合成多角度影像重建森林内部结构,精度可达15-20米(垂直)、200米(水平),为期18个月,将生成人类首个全球三维森林结构图;

干涉成像阶段(Interferometric Phase):单次观测可获取树冠密度与初步结构,多次叠加可估算树高和生物量变化,持续约4年,计划输出至少5次全球森林图。

科学使命:

填补全球碳循环数据盲区

全球森林每年吸收约80亿吨CO₂,但传统遥感手段多局限于树冠层级别,无法量化真实木质生物量。Biomass卫星的P波段雷达首次能直接反演森林主干层的三维结构,提供全球性、系统性的森林生物量变化数据,连续获取森林退化、再生、土地利用变化等碳通量信息。这将极大减少REDD+、CCER、VCS等碳项目中对森林碳“估算而非测量”的依赖,降低计算陆地碳储量和通量的主要不确定性。

开放共享:

激活全球碳汇科研生态

Biomass数据将通过ESA的MAAP(Multi-Mission Algorithm and Analysis Platform)门户向全球科研机构免费开放。中国科研团队已获准参与数据校准计划,将结合中国森林资源清查数据,优化区域碳汇核算模型。例如,在东北林区,Biomass卫星的高精度生物量数据可填补高纬度针叶林监测空白,降低传统样地调查成本30%以上。

卫星与中国碳汇监测的互补性

数据互补:

提升高纬度林区监测精度

Biomass卫星的P波段雷达对高纬度针叶林(如大兴安岭、长白山林区)的穿透能力显著优于现有L波段雷达,可精准测量林下灌木层与土壤碳储量。中国科研团队计划将其数据与全国森林资源清查网格结合,优化东北林区碳汇核算因子,降低传统样地调查成本30%以上。

方法学融合:

推动碳汇计量国际互认

Biomass卫星的高精度生物量数据可为中国林业碳汇项目提供第三方验证依据。例如,在CCER方法学修订中,引入卫星遥感数据作为项目额外性论证的补充证据,提升中国碳汇项目在国际碳市场(如欧盟CBAM)的认可度。

灾害响应:

构建碳汇损失快速评估体系

结合Biomass卫星的3天重复周期观测能力,中国可建立森林火灾、病虫害等扰动事件的碳汇损失快速评估模型。以2022年重庆山火为例,若应用P波段雷达数据,可在灾后72小时内完成碳汇损失量化,为碳汇保险理赔与生态修复提供科学依据。

碳汇产业市场拓展的全球化机遇

碳信用交易:

对接国际自愿减排市场

Biomass卫星的全球碳储量基线数据将推动国际碳信用定价机制改革。中国可依托卫星数据,开发符合VCS、GS(黄金标准)等国际标准的林业碳汇项目,重点拓展东南亚、非洲等“一带一路”国家市场。例如,在老挝、柬埔寨推广“红树林保护+碳汇开发”模式,实现生态保护与社区发展的双赢。

绿色金融:

创新碳汇资产证券化产品

结合Biomass卫星的长期监测数据,中国可探索碳汇资产REITs(不动产投资信托基金)等金融工具。以福建三明林业碳票为例,将卫星监测的碳汇增量转化为可交易、可质押的金融资产,吸引社会资本参与碳汇项目开发。

科技输出:

助力全球南方国家碳汇能力建设

中国可联合欧空局,向非洲、拉美等发展中国家转让Biomass卫星数据处理技术,共建区域性碳汇监测中心。例如,在圭亚那合作开展热带雨林碳汇项目,利用卫星数据优化森林经营方案,同时推动该国碳信用出口,助力其经济多元化转型。

挑战与对策

技术挑战:

卫星数据与地面实测的融合

Biomass卫星的50km幅宽难以满足中国小尺度碳汇项目(如单村碳汇)需求。建议建立“卫星宏观监测+无人机中观核查+地面样地微观验证”的三级监测体系,开发适用于复杂地形的碳汇计量算法。

政策挑战:

碳汇项目权属与收益分配

针对集体林权制度改革中的碳汇收益分配争议,可借鉴欧盟《森林战略2030》经验,建立“国家公园+社区合作社+企业”的碳汇开发联盟,明确各方在数据共享、项目开发、收益分配中的权责边界。

市场挑战:

国际碳价波动与政策风险

面对欧盟CBAM等贸易壁垒,中国需加快构建自主可控的碳定价体系。建议将Biomass卫星数据纳入全国碳市场配额分配模型,推动钢铁、水泥等高耗能行业基于森林碳汇实现“碳中和”,降低对国际碳信用的依赖。

未来展望

Biomass卫星的发射,标志着全球碳监测进入“太空时代”。中国林业碳汇产业应以此为契机,深化与欧空局的技术合作,推动卫星数据在碳汇核算、灾害评估、绿色金融等领域的创新应用。通过构建“天地空一体化”监测网络,中国有望成为全球碳汇治理的规则制定者与市场引领者,为全球气候治理贡献东方智慧。

技术融合:

AI与遥感技术的深度耦合

未来,中国可探索将Biomass卫星数据与AI算法结合,开发自动化碳汇计量模型。例如,通过深度学习算法识别森林类型、生物量等级,预估碳汇潜力,降低人工干预成本。

标准输出:

推动全球碳汇监测标准化

中国可联合欧空局、国际标准化组织(ISO),制定基于P波段雷达数据的碳汇监测国际标准,提升中国在全球碳市场的话语权。

生态共建:

构建全球碳汇监测联盟

中国可发起成立“全球碳汇监测联盟”,联合各国科研机构、企业与政府,共享Biomass卫星数据,推动全球碳循环研究的标准化与协同化。

结语

Biomass卫星的发射,不仅是一次技术突破,更是一次信号释放。它预示着全球森林碳项目监测逻辑的重大转向:从依赖地面样地向多源遥感建模转变,从项目内证向国际可信的透明系统转变。中国林业碳汇产业应抓住这一历史机遇,深化技术协同、推动数据共享、拓展国际市场,为全球气候治理贡献中国智慧。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多农林碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7