- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

林业碳汇变现双路径:碳票质押与权益捆绑

当福建三明的林农手持“碳票”走进银行办理质押贷款,当湖北恩施的茶园将碳汇权益与茶叶礼盒捆绑销售,一场关于“绿水青山”的产权革命正在中国山林间悄然发生。林业碳汇金融化正突破传统生态补偿的藩篱,通过产权明晰化、价值多元化、流通市场化,让每一片森林的呼吸都转化为可度量、可交易、可融资的生态资本。

一、产权破壁:碳汇资产清晰可量化

三明“碳票”模式的核心突破在于解决了林业碳汇金融化的根本障碍——产权明晰化与标准化:

1.确权凭证化

将原本难以分割、计量的森林碳汇能力,转化为具有法律效力的“碳票”凭证,明确记载碳汇量、归属权与有效期,为后续金融操作奠定权属基础。

2.功能证券化

碳票不仅是确权证明,更被赋予质押融资、市场流转等类金融属性。林农无需砍树,凭碳票即可获得生产资金;企业可通过购买碳票抵消排放,形成闭环交易。

3.区域协同化

三明建立区域性碳汇交易平台,统一计量方法、登记系统与交易规则,降低交易成本,吸引金融机构设计“碳票质押贷”“碳汇指数保险”等专属产品。

*以上案例数据来源:中国经济网、三明网、文明网

二、价值重构:碳汇助力产品获溢价

恩施模式的创新性在于跳出单纯碳交易逻辑,构建“生态价值-商业价值”的融合增值链:

1.权益捆绑销售

将碳汇权益附着于茶叶、山珍等特色农产品,消费者购买商品即自动支持特定林区的碳汇项目。碳汇从抽象环境贡献变为可感知的消费选择。

2.情感价值植入

通过区块链溯源展示碳汇林实时影像,消费者可追踪碳足迹消除过程,建立“我为青山添片绿”的情感联结,显著提升品牌溢价。

3.产业生态互哺

茶园因碳汇标签获得更高售价,部分收益反哺森林管护;林农增收强化护林动力,形成“高品质农产品→碳汇增值→生态保护→产品升级”的正向循环。

*以上案例数据来源:支点财经、长江云新闻、农民日报

三、市场跃迁:多层次生态资本体系

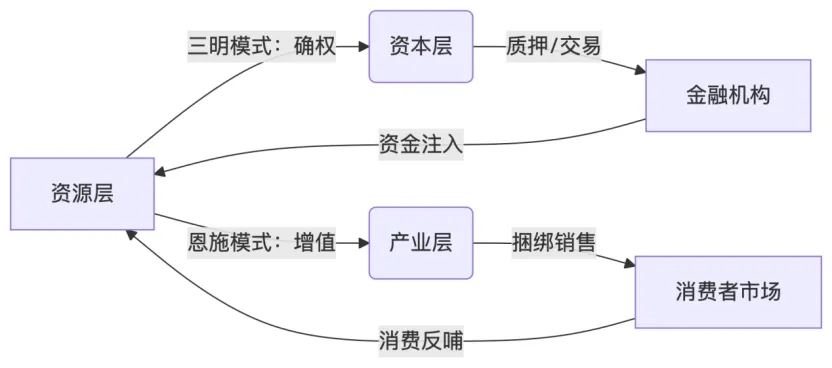

三明的“碳票质押”与恩施的“权益捆绑”,看似路径不同,实则殊途同归,共同指向林业碳汇金融化的高阶目标——构建一个层次丰富、活力充沛的“资源-资本-产业”三位一体的生态资本市场。这个市场包含多个相互支撑的层级:

1.基础资源层

多元化碳汇供给:涵盖用材林、生态公益林、竹林、经济林(茶园/果园)、灌木林、湿地等各类碳汇资源。

产权明晰与登记:巩固“碳票”类产权凭证制度,建立统一登记平台,确保权属清晰、可交易。

2.价值转化层(核心交易市场)

多元化交易产品:包括三明“标准化碳票/碳信用”(规模交易、金融化)和恩施“嵌入式碳汇权益”(消费端溢价、品牌化),并探索衍生品。

多层次平台与多元主体:区域平台对接全国/国际市场,服务林农(供给方)、控排/自愿企业(需求方)、金融机构、政府、技术服务商、消费者等。

3.金融资本层

基础融资工具:碳票/碳汇收益权质押贷款、林权抵押叠加碳汇、绿色债券、碳汇基金。

风险管理工具:碳汇价格指数保险、天气指数保险、政府碳汇收储基金(平抑波动)。

4.产业融合层

赋能传统林业:碳汇收益反哺可持续森林经营,提升森林质量与固碳能力。

驱动绿色产业:深度融合碳汇与生态农产品、旅游、康养,打造“生态+”价值链(如恩施模式)。

促进乡村共富:碳汇收益惠及林农与乡村,助力生态保护、经济发展与民生改善协同。

*以上案例数据来源:东南网、恩施日报、澎湃新闻、中国绿色时报、恩施硒资源国际交易中心

四、未来挑战与突破方向

林业碳汇金融化从“破壁试点”迈向“成熟市场”,仍面临诸多障碍,亟需在技术、制度、机制上系统性破题。

1.技术攻坚:

精准计量与降本增效

复杂林型计量:攻克竹林(碳库动态复杂)、混交林(碳储量估算难)等精准计量难题,研发适应性更强的生物量方程和模型。

技术创新应用:推广低成本监测技术:无人机激光雷达反演森林参数;物联网传感器实时监测土壤呼吸、树干生长;人工智能解译遥感影像预测碳汇动态。目标:精准、低成本、近实时监测。

2.制度协同:

破除壁垒与明晰规则

登记体系互联:推动地方碳汇登记平台与国家自愿减排机制、未来国家碳市场登记系统衔接互认,解决跨区域流通障碍。

标准规范统一:协调统一核心计量方法、监测报告核查规则、权属登记规范,降低交易成本。

法律地位明确:在国家层面明确林业碳汇资产法律属性(如用益物权)、质押效力、破产隔离规则,增强市场信心。

3.风险管理:

稳定市场与保障项目

价格风险对冲:发展“碳汇价格指数保险”及场内场外衍生品市场(期货、期权),提供灵活风险管理工具。

政策性保障:设立政府主导或参与的“市场稳定基金/收储机制”:低迷时底价收购防“碳贱伤林”,过热时释放储备平抑价格。

项目风险管控:加强防火、防虫、防盗能力,降低碳汇逆转风险;探索“碳汇巨灾保险”。

4.能力建设:

提升参与度与认知

基层赋能:培训林农、基层人员碳汇计量、项目开发、交易和金融工具运用能力。

消费者教育:普及碳中和、碳汇消费理念,提升捆绑产品认知度和购买意愿。

金融专业力:增强金融机构对碳汇资产特性、风险评估和产品设计能力,消除融资障碍。

从闽中林场到鄂西茶园,中国正以制度创新解开“绿色青山”的财富密码。当碳汇成为可质押的资产、可附赠的权益、可投资的标的,生态保护便不再是财政负担,而升维为一场多方共赢的市场盛宴。这不仅是林业经济的范式革命,更昭示着一种新文明形态——人类终将学会在资本逻辑与生态律动间,找到那份精准的平衡。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多农林碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7