- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

EOD模式下林业碳汇开发路径与收益机制探索

引言

2025年3月,生态环境部发布《关于进一步推进生态环境导向的开发(EOD)模式工作的通知》,标志着EOD模式正式从“政府主导”转向“市场驱动”,不再依赖国家项目库推送金融机构,而是鼓励地方自主谋划、市场化运作。这一重大调整意味着EOD项目将更加依赖产业收益反哺生态治理,而林业碳汇作为生态价值变现的重要途径,正迎来新的发展机遇。

在EOD模式市场化背景下,如何让林业碳汇从“生态资产”转化为“经济收益”,成为推动“绿水青山”向“金山银山”转化的关键抓手?

一、政策解读:EOD与林业碳汇的融合逻辑

EOD模式新阶段:从政府主导到市场化运作

EOD模式在我国的发展经历了清晰的三个阶段:

试点探索期(2020-2022):生态环境部联合国家发改委、国开行开展两批共94个试点项目,重点在于总结经验而非追求落地率。

入库培育期(2022-2024):建立《生态环保金融支持项目储备库》,通过专家技术指导优化项目质量,80%以上报送项目获金融机构对接。

市场化推广期(2025起):2025年3月政策调整,EOD项目不再依赖国家项目库推送金融机构,转向地方自主谋划,重点支持规模适中、收益清晰的“小而美”项目。

最新政策要点:

生态环境部不再提供入库技术指导,地方需自行评估项目可行性。

金融机构独立审贷,市场化程度提高,但融资难度可能增加。

鼓励“产业反哺生态”模式,避免依赖政府财政补贴。

林业碳汇的政策机遇:从国家战略到地方创新

国家层面:

国务院《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》明确“生态修复+碳汇交易”路径,允许社会资本通过碳汇交易获取收益。

CCER交易重启,林业碳汇成为重要抵销机制,市场需求增长。

地方创新:

福建FFCER机制:地方性林业碳汇抵消机制,已累计交易额超6000万元,居全国前列。

三明“林业碳票”:将森林碳汇资产证券化,农户可凭碳票融资或交易,盘活生态资产。

浙江丽水模式:全国首个市级森林碳汇管理局,探索“碳汇+金融+保险”机制,解决“难度量、难交易”问题。

融合优势:闭环机制与典型案例

核心逻辑:EOD项目通过生态修复(如造林、湿地恢复)产生碳汇增量,进入碳市场交易后形成收益,再反哺生态治理投入,形成可持续循环。

政策协同效应:EOD提供规模化生态修复场景,林业碳汇提供长期收益来源,二者结合可降低政府财政依赖。

地方碳汇交易试点(如FFCER、碳票)为EOD项目提供灵活变现渠道。

二、模式分析:四大典型实践路径

EOD+林业碳汇模式在全国范围内已形成多样化的实践路径,不同地区根据自身资源禀赋、政策环境和经济基础,探索出各具特色的发展模式。

政策驱动型开发路径

依托国家碳达峰、碳中和战略,通过政策引导和制度设计,推动林业碳汇项目的规模化、标准化发展。

▷实施要点

纳入生态补偿机制:将林业碳汇纳入国家或地方生态补偿体系,通过政府购买服务、横向生态补偿等方式,为碳汇项目提供稳定资金支持。

参与碳交易市场:依托全国碳排放权交易市场,推动林业碳汇项目核证自愿减排量(CCER)的签发与交易,形成市场化收益。

政策性金融支持:争取政策性银行低息贷款、绿色债券等金融工具,降低项目融资成本。

案例:国家林草局推动的“国家储备林+碳汇”项目,通过政策性贷款创新金融支持机制,以甘肃庆阳、广西大桂山等典型案例为示范,实现森林经营与碳汇开发的协同增效。庆阳项目以49.7万亩造林面积成为全国公示面积最大的CCER项目,依托政策性贷款分阶段支付开发成本,构建“垫资开发+收益偿付”机制,破解资金瓶颈,年均碳汇量潜在收益超亿元;广西大桂山林场项目则通过7000亩造林规模,结合30年计入期设计,形成年均0.22万吨二氧化碳当量的稳定减排量,同步推进项目审定、登记及减排量核算等全流程服务。

生态修复型开发路径

以生态修复为切入点,通过提升森林质量、增加碳汇能力,实现生态效益与经济效益的双赢。

▷实施要点

退化林修复:针对低效林、残次林进行改造,通过补植补造、树种更替等方式提升森林碳汇能力。

森林质量精准提升:实施森林抚育、间伐等措施,优化林分结构,增强森林生态系统的固碳功能。

生态廊道建设:构建区域生态廊道,增强森林生态系统的连通性,提升整体碳汇潜力。

案例:三北防护林体系建设工程是我国规模宏大的生态修复工程,通过在西北、华北、东北地区持续开展大规模植树造林与森林经营,累计造林超4600万公顷,构建起横跨三北的绿色生态屏障。工程有效改善了区域生态环境,显著提升森林覆盖率与碳汇能力,年固碳量超亿吨,成为减缓气候变化、应对荒漠化的关键举措。

产业融合型开发路径

将林业碳汇与生态农业、森林康养、林下经济等产业深度融合,拓展碳汇项目的多元化收益渠道。

▷实施要点

林业碳汇+生态农业:发展林下种植、养殖等立体农业模式,提升土地利用效率,同时通过碳汇交易增加附加值。

林业碳汇+森林康养:依托森林资源开发康养旅游、自然教育等产业,将碳汇价值转化为服务型收益。

林业碳汇+林下经济:发展林药、林菌、林蜂等特色产业,实现生态与经济的协同发展。

案例:浙江安吉创新“竹林碳汇+生态旅游”模式,依托百万亩竹林资源,构建竹林碳汇收储交易平台,实现碳汇产品可度量、可交易,年均碳汇收益可观。同时,依托竹海风光发展生态旅游,打造竹林民宿、竹文化体验等特色项目,吸引大量游客。二者协同发力,推动竹产业年产值超10亿元,走出生态保护与经济发展共赢之路。

金融创新型开发路径

通过金融工具创新,激活林业碳汇的资产属性,实现碳汇资源的资本化运作。

▷实施要点

碳汇质押贷款:以林业碳汇预期收益权为质押,向金融机构申请贷款,解决项目前期资金需求。

碳汇保险:开发林业碳汇价格保险、产量保险等金融产品,降低市场风险和自然灾害风险。

碳基金与REITs:设立林业碳汇专项基金,或通过发行不动产投资信托基金(REITs),吸引社会资本参与碳汇项目投资。

案例:福建南平创新推出“碳汇贷”金融模式,通过将林业碳汇收益权作为质押物,为企业提供低成本融资支持。顺昌县国有林场以30万吨碳汇远期收益权为质押,与兴业银行南平分行签订林业碳汇质押贷款和远期约定回购协议,获得2000万元贷款,成为全国首单以远期碳汇产品为标的物的约定回购融资项目。该模式有效破解林业碳汇项目融资难题,支持森林经营与碳汇开发协同发展,助力实现生态价值向经济价值转化。

三、挑战与对策深化分析

当前痛点解析

技术门槛:全链条能力缺口

计量复杂性:非标林地碳汇需结合遥感、GIS与地面核查,方法学应用依赖专业机构。

数据断层:基层缺乏历史碳储量本底数据,导致基线情景难确立。

人才短板:项目设计文件(PDD)编制、第三方审核等环节需跨学科团队。

市场风险:双重波动性

价格机制不成熟:区域试点碳价差异大,CCER重启后供需关系待观察。

开发周期错配:从开发到交易需1-2年,期间政策变动可能使项目失效。

政策衔接:融资断档风险

EOD退库后困境:部分项目依赖政府付费,市场化收益占比不足30%时银行抽贷。

碳汇权属争议:集体林权流转不畅,影响碳资产质押登记。

破局策略

轻量化开发2.0:标准化+数字化降本

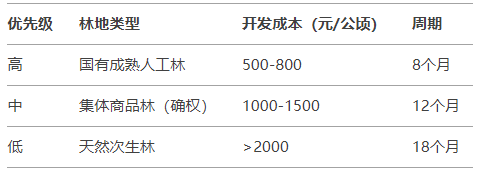

项目筛选矩阵:

工具赋能:推广林业碳汇APP、小程序等,集成地块筛查、碳储量估算功能。

金融创新组合拳

产品分层设计:

低风险:碳汇预期收益质押贷款,参考福建顺昌模式。

中风险:碳期权合约,如约定5年后以60元/吨保底价收购。

高风险:碳汇ABS,需至少3个项目池分散风险。

风险缓释工具:引入地方政府碳汇风险补偿基金。

政策协同新路径

省级平台联动机制:通过省级EOD项目库与碳汇交易平台数据互通,实现生态项目自动筛选、碳汇资源预评估与绿色金融精准对接的一站式服务。

制度突破:推动林业碳汇纳入省级生态产品价值核算指南。

实施保障建议

能力建设:联合高校开设林业碳汇相关职业培训。

试点示范:在南方集体林区(如江西、福建)打造林业碳汇试点县,集中连片开发,形成规模效应。

动态监测:搭建”空天地”一体化监测平台,采用Sentinel-2卫星(10米分辨率)+无人机巡检,碳汇量年更新率≥90%。

EOD模式为林业碳汇开发提供了“生态+经济”双赢路径,但需破解方法学适配性、产权界定与市场波动等关键问题。未来应通过标准化项目筛选、创新碳金融工具及政策协同,缩短收益周期、降低开发风险,真正实现“绿水青山”向“金山银山”的高效转化。政企合作与技术创新将是核心驱动力。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多林农碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7