- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

林业碳票+数字平台:小微主体碳交易便捷化

在“双碳”目标背景下,林业碳汇作为生态价值转化的重要途径,其开发长期面临监测成本高、方法学复杂、交易流程繁琐等门槛,导致个体林农、小型林业合作社等小微主体难以有效参与。为解决这一难题,各地正积极探索数字化赋能路径,通过搭建区块链碳汇平台实现全流程线上化管理,开发移动端普惠交易系统,推行联合开发机制整合分散林地资源,并配套碳汇质押贷款、遥感指数保险等金融工具,有效降低了技术门槛和开发风险,使小微主体能够通过数字化手段便捷参与碳市场交易。

林业碳票的数字化创新

全链条数字化管理

▷▶云南石屏县

石屏县运用区块链技术,并融合AI、大数据、互联网等科技,搭起林业碳汇认定流转平台。在红河州率先推出林业碳票(PYFCER)-屏邑碳票成为全国首个实现县级林业碳票全链条数字化闭环管理的应用范例。

石屏县规划盘活每年160万吨的固碳增量,将其投入碳中和市场,用于流转交易以及贷款融资。此项目设定计入期为20年,首批试点开发面积达5705亩。在首个监测期内,碳减排量为17867吨,经测算,每亩每年可产生0.63吨减排量。按照每吨36元的销售价格计算,首个监测期预计可产生收益643212元。

▷▶靖州县

靖州出台《靖州数字林业碳票管理办法(试行)》,数字林业碳票是应用区块链技术生成的唯一数字凭证,可拆分减排量,具有交易、质押、兑现、抵消等权能。在确保信息数据真实可靠的基础上,将林业碳票开发全流程业务通过“林业碳汇认定流转平台”呈现,在平台形成林业碳票并进行流转。

2025年1月6日,靖州苗族侗族自治县2025年首笔林业碳票交易项目在生态产品价值实现平台完成,此次交易项目出售方为湖南靖州国家森林公园管理处(排牙山国有林场),购买方为宁夏产权交易所(有限公司),交易数字林业碳票监测期减排量539吨,经2023年GEP核算结果显示,全县总碳储量为2243.66万吨。

图及案例数据来源:靖州融媒、靖州苗族侗族自治县政府网

普惠化交易平台

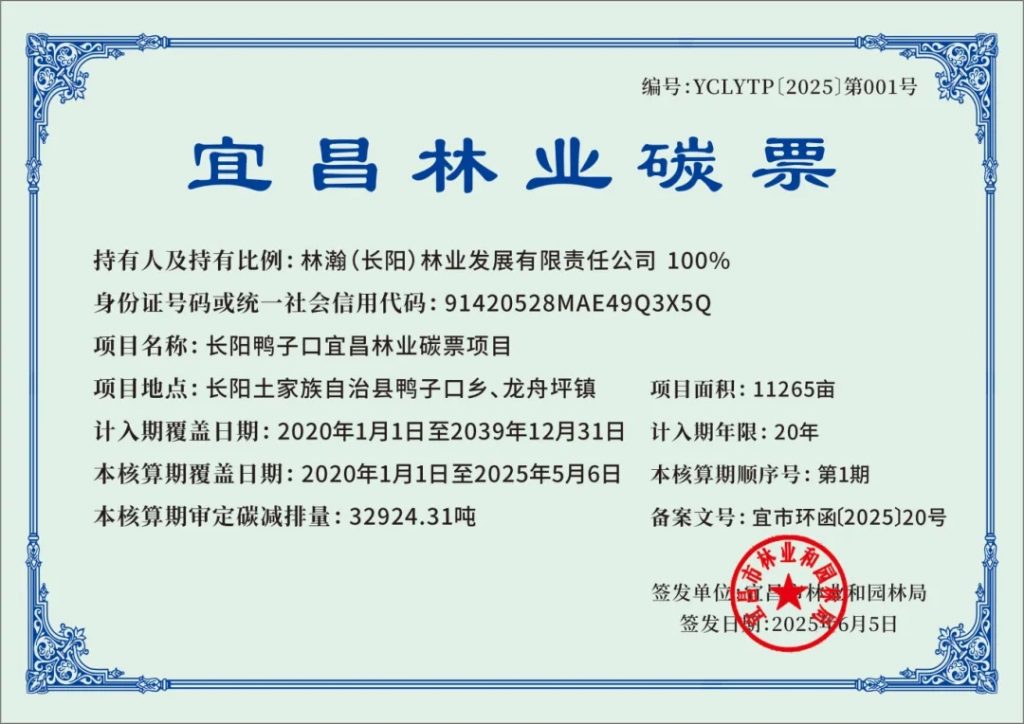

▷▶宜昌“宜林碳惠”

“宜林碳惠”平台由宜昌市林业和园林局主导建设,依托区块链技术实现碳票交易全流程线上化。该平台创新融合林业碳票消纳与碳中和场景应用,推出零碳活动、零碳旅游、个人碳中和、替代义务植树等应用模块。用户通过微信小程序注册后,可测算碳排放量并自主选购经认证的碳票减排量完成碳中和。

2025年6月宜昌碳普惠平台“宜林碳惠”正式上线运行,首批3张市级林业碳票成功签发,其首个核算期14.38万吨碳减排量同步上市,碳票持有人获得“林业碳票绿色金融贷”授信5000万元。

▷▶包头林草数字碳票

包头市开发了适用于区域内交易、流转、抵消的地方碳汇产品——“包头林草数字碳票”,制定出台《包头市林草碳汇认定流转办法》和《包头林草碳票碳汇量计量和监测方法》,并以固阳国营林场为试点,开发出内蒙古自治区首笔15万吨包头数字碳票,实现交易3.2万余吨,成交额为200万元。

包头市基于碳汇交易、抵消、奖励、补偿机制,在社会公共领域推行“零碳”行动、林草碳普惠和碳汇失损补偿机制,为“数字碳票”创造了丰富的应用场景。通过包头数字碳票抵消,已成功打造8场“零碳会议”和“零碳活动”;通过与兴业银行联合推出“低碳鹿城”碳普惠银联卡、与市总工会打通“低碳鹿城”APP和“鹿城职工普惠”APP、启动“林长制+林草碳普惠”等举措,丰富“林草碳普惠”积碳票奖励兑现激励活动,提升了“低碳鹿城”APP的公众吸引力和参与度,目前注册量、使用量已超3万人次;同时,制定了《包头市林草碳汇失损补偿办法(试行)》,倡导在草原林地上建设的项目和林草资源损害行为人,通过主动认购包头“数字碳票”来补偿碳汇损失。这些措施有效激发了碳票交易市场需求,已有20余家企业积极认购共计30200吨“数字碳票”,主要应用于各类零碳会议、零碳活动和生态司法、林草碳汇失损补偿中,在自治区率先实现碳汇区域交易和区域补偿。

此外,包头市还开发并上线运行了“包头林草碳汇认定流转平台”和“包头林草碳普惠平台”,形成了以“一支数字碳票+两个数字平台”为支撑的包头市林草碳汇市域碳中和机制开发建设体系。

图及案例数据来源:包头市林草局官网、包头晚报

小微主体参与的便捷化机制

低门槛开发,降低参与难度

小微主体资源分散,单独开发成本高、难成规模。多地推行联合申请制,如允许林农联合或依托集体经济组织申请碳票,整合分散林地资源,破解开发难题。同时,部分地方简化碳票方法学,像林业碳票开发前期按简化规则核算碳汇、减少监测频次,降低小微主体参与难度与成本。

金融支持,提供资金保障

资金是小微主体开发碳票的“血液”,却常面临融资难问题。金融机构积极创新,一些农商行发放绿色贷款支持碳汇林建设,具有利率优惠、审批简便特点。还有地区推出“碳票质押贷”,让小微主体以碳票质押融资,盘活碳资产。此外,为降低开发风险,部分地方试点碳汇保险,如草原碳汇遥感指数保险借助科技实时监测评估,为小微主体提供风险保障。

场景拓展,创造收益机会

市场是小微主体开发碳票的最终目标,扩大市场需求至关重要。一些地区实现碳票跨省抵消,使其可在更广区域流通,如助力外地“零碳活动”,拓宽销售渠道。同时,开发“碳汇+”场景,将碳票与旅游、文化等产业融合,打造“碳汇+文旅”等新业态,提升碳票附加值。小微主体可通过开发相关项目、销售产品获更多收益,实现生态与经济效益双赢。

市场拓展型平台:多元场景激活需求

现存问题

标准不统一:阻碍市场流通与资源调配

地方碳票与国家级碳交易机制(如 CCER)衔接差,地方制定规则标准未统筹国家级机制,交易规则、计量标准、认证体系有别,地方碳票难入国家级市场,流通和影响力受限。部分地方碳票设价格波动限制,抑制价格发现,价格难反映真实价值,市场流动性差,阻碍资源优化配置。

数据可信度:动摇交易根基与市场信心

碳汇数据准确可靠是碳票交易核心,碳汇数据质量不一,有造假、核算不准问题,阻碍市场发展。强化第三方核证可提升数据可信度,但核证市场存在机构少、标准不统一、过程不透明等问题,影响市场信心与活跃度。

优化方向

政策协同:推动互认互通,拓宽应用范围

促碳票市场健康发展,要加强政策协同,推动地方与国家碳市场互认互通。政府主导统一标准规则,打破壁垒促流通。可参考跨省交易模式,跨省合作拓应用、提流动性、助生态协同,其他地区结合实际探索,对接国家级市场。

技术赋能:利用区块链,增强交易保障

技术赋能可提升碳票交易透明度与安全性,区块链去中心化、不可篡改、可追溯,能支撑碳汇数据存证和交易。

部分地区已探索见效,未来应加大研发推广,鼓励采用,为小微主体参与碳市场提供技术支撑。

林业碳票与数字平台的深度融合,为小微主体参与碳交易开辟了新路径。通过数字化手段,降低交易门槛与成本,提升市场透明度与流动性,激发小微主体减排积极性。这一创新模式不仅促进了碳资源的优化配置,更推动了绿色低碳生活方式的普及,为实现“双碳”目标提供了有力支撑与生动实践。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多林农碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7