- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

湘林碳票:林业碳汇价值转化的创新实践与全国启示

引言

2025年4月,湖南省林业局正式签发首批8张“湘林碳票”,标志着中国林业碳汇价值转化进入新阶段。作为全国首个省级林业碳汇凭证体系,“湘林碳票”不仅为林农带来直接收益,更通过市场化机制激活了沉睡的森林生态资源。以通道侗族自治县为例,该县以82438.6万吨二氧化碳减排量领跑全省,1000余名村民通过碳汇分红实现“呼吸变现”;安仁县大石国有林场凭借66613吨初始碳票减排量,预计收益近600万元。这些案例揭示了一个核心命题:在“双碳”目标下,如何通过制度创新将森林的固碳能力转化为可交易的生态资产。

湘林碳票的制度创新

制度框架的顶层设计

《湘林碳票管理办法(试行)》的出台,构建了覆盖全省的林业碳汇开发体系。该制度明确三大核心要素:

适用范围:聚焦权属清晰的乔木林地、竹林地、油茶林,单次申报规模不低于100亩,核算期可追溯至2006年(即《京都议定书》生效年),最大限度挖掘森林碳汇价值。

开发标准:采用国际通用的“额外性”原则,即项目产生的碳汇量必须高于基线情景下的自然增长量。例如,通道县在核算时需排除原有森林的自然固碳能力,仅计量因科学经营新增的减排量。

功能拓展:赋予碳票交易、抵质押、融资、抵消碳排放等权能,形成“生态银行”功能。会同县广坪国有林场已通过碳票质押获得银行贷款,用于森林抚育。

技术支撑的精准化

林业碳汇的计量监测依赖“天空地一体化”技术体系。

卫星遥感:通过高分辨率影像识别林地边界、树种结构,建立全省森林资源“一张图”。

地面监测:在样地部署物联网传感器,实时采集树木胸径、冠幅、土壤温湿度等数据。通道县在试点区域安装了200余套拓森客碳汇监测仪,数据误差率控制在1%以内。

模型验证:采用湖南省林业科学院研发的“主要树种碳汇计量模型”,结合样地实测数据修正参数。例如,油茶林碳汇核算需考虑其生长周期、果实采收对碳储量的影响。

案例实证

通道县作为国家重点生态功能区,森林覆盖率达79.54%,但长期面临“绿水青山”变现难题。其创新点在于以下几点。

权属重构:林农保留林权,村集体掌控开发权,专业公司统筹交易权。例如,坪坦乡皇都侗文化村将1200亩杉木林委托给县林投公司开发,林农每亩年增收60元,并参与交易溢价分成。

场景拓展:推出“碳积分”兑换系统,游客在生态研学基地可通过低碳行为积累积分,兑换侗锦、黑老虎药材等特色产品。

金融创新:与湖南省联合产权交易所合作,开发“碳汇贷”“碳汇保”等金融产品。截至2025年4月,全县碳汇交易额突破10万元,1379吨减排量被企业用于抵消碳排放。

全国林业碳汇的实践图谱

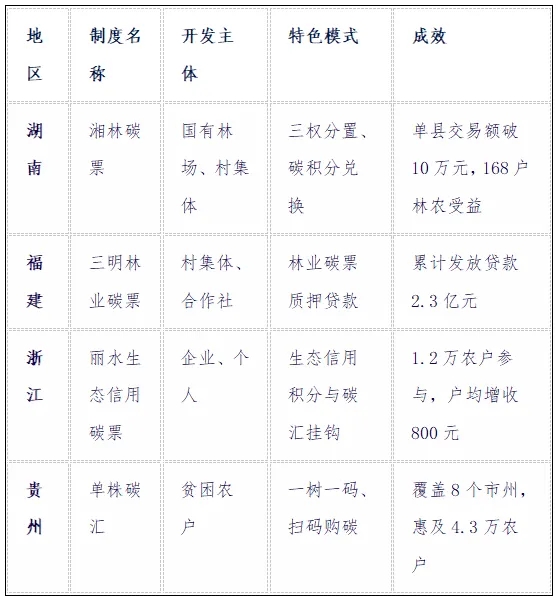

典型案例对比分析

制度协同的挑战与突破

当前林业碳汇开发面临三大瓶颈。

方法学不统一:各地采用不同的计量参数,导致碳票无法跨区域流通。例如,福建某项目因未采用国家林草局最新模型,减排量被核减30%。

市场流动性不足:多数碳票仅在省内交易,价格发现机制缺失。湖南湘林碳票初始定价为45元/吨,但缺乏全国性基准价参考。

利益分配机制待完善:林农在碳汇收益中的占比偏低。通道县试点中,村集体、开发公司、林农的分成比例为3:4:3,部分农户认为“砍树收益仍高于碳汇”。

突破路径

建立国家级碳汇计量标准:参考CTST理论,构建全国统一的碳汇核算体系。

接入全国碳市场:推动林业碳汇纳入CCER(国家核证自愿减排量)交易,扩大需求端。

完善收益分配机制:通过立法明确林农收益下限,例如规定“碳汇收益中不低于50%归林农所有”。

林业碳汇的经济价值与社会效益

生态产品的货币化路径

林业碳汇开发实现了三大价值转化。

生态价值显性化:通道县测算显示,每亩森林年均固碳量约1.2吨,按45元/吨计算,相当于每亩林地年增收54元。

金融属性激活:安仁县大石国有林场通过碳票质押获得贷款300万元,利率较普通贷款低1.5个百分点。

产业链延伸:会同县将碳汇收益投入林下经济,发展黄精、重楼等中药材种植,形成“碳汇+中药材”复合经营模式。

社会效益的多维释放

乡村振兴:通道县168户林农直接受益,9个试点村集体年均增收超5万元,部分农户实现“零碳脱贫”。

生态教育:浏阳市天空剧院将烟花燃放与湘林碳票结合,游客支付1元碳票费用后获得碳中和奖章,年减排量达200吨。

司法创新:湖南省高院在林业生态环境损害赔偿案件中,允许责任方通过购买碳票替代修复,已执行案件3起,修复林地120亩。

未来展望

制度创新的三大方向

碳票与碳配额衔接:探索将林业碳汇纳入全国碳市场抵消机制,例如规定重点排放单位可用碳票抵消5%—10%的排放量。

数字碳足迹追踪:利用区块链技术建立碳票流转数据库,实现“从林场到工厂”的全链条追溯。

国际市场对接:推动湘林碳票与VCS(国际核证碳标准)互认,开拓欧盟、新加坡等碳关税覆盖地区市场。

风险防控机制

价格波动对冲:开发碳汇期货、期权等衍生品,稳定林农收益预期。

项目真实性核查:建立第三方核证机构黑名单制度,对数据造假者实施终身禁入。

社区参与保障:通过村规民约约定碳汇林禁伐条款,防止“碳票到手、林木被砍”现象。

结语

湘林碳票的实践证明,林业碳汇不仅是应对气候变化的工具,更是实现共同富裕的抓手。从通道县的“三权分置”到会同县的“碳积分”兑换,中国正探索一条具有东方智慧的生态产品价值实现路径。未来,随着全国统一大市场的建立,林业碳汇有望成为继光伏、风电之后的第三大绿色产业,为全球气候治理贡献“中国方案”。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多农林碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7