- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

揭秘“林业碳汇+”模式:绿色变现背后的策略与挑战

引言

福建省,作为中国东南沿海的绿色宝库,拥有得天独厚的自然条件,山地众多,森林覆盖率高,生物多样性丰富,为林业碳汇的发展提供了得天独厚的优势。近年来,福建省积极响应国家生态文明建设和碳达峰、碳中和的战略部署,积极探索“林业碳汇+”的创新发展模式,旨在将林业碳汇与经济社会发展深度融合,推动绿色低碳转型,为全球气候治理贡献福建智慧与力量。

一、福建“林业碳汇+”模式的背景

资源优势

福建省地处中国东南沿海,山地和森林资源丰富,为林业碳汇的发展提供了得天独厚的自然条件。福建省的森林覆盖率较高,生物多样性丰富,这使得该省在固碳减排方面具有显著优势。丰富的森林资源不仅为林业碳汇项目提供了充足的碳汇量,还促进了生态系统的稳定与恢复,为福建省乃至全国应对气候变化贡献了重要力量。

政策推动

福建省委、省政府高度重视林业碳汇工作,将其视为实现碳达峰、碳中和目标的重要途径。为此,福建省出台了一系列政策措施,如《关于做好碳达峰碳中和工作的实施意见》等,明确提出发展林业碳汇的任务和目标。印发《福建省林业碳汇专项发展规划(2021—2030年)》《福建省深化林业碳汇交易行动方案(试行)》,编制《福建碳中和林认定及其碳汇计量监测方法》。推进3个全国林业碳汇试点市建设,推广“林业碳汇+”模式,拓展林业碳汇价值实现路径。

二、福建“林业碳汇+”模式的优势策略

“林业碳汇+”模式是指基于林业碳汇资源的多元化开发与应用,通过政策引导、技术创新和市场机制,将林业碳汇与多种经济、社会、环境活动相结合,实现生态、经济和社会效益的全面提升。该模式不仅关注林业碳汇的生成与交易,还积极探索其在乡村振兴、绿色金融、生态司法等多个领域的应用,形成多层次的林业碳汇价值实现路径。

林业碳汇+生态保护

重点生态工程实施:福建注重实施天然林保护、退耕还林还草、防护林体系建设等重点生态工程,有效增加了森林面积和蓄积量。据统计,近年来,福建全省共完成植树造林数百万亩,森林覆盖率持续提高,为提升林业固碳能力奠定了坚实基础。

碳汇计量监测体系:福建建立了完善的林业碳汇计量、监测和核查体系,确保碳汇数据的准确性和可靠性。通过科学的方法学和技术手段,对森林碳汇进行精准计量和动态监测,为碳汇交易和补偿提供了有力支撑。

碳汇补偿机制创新:福建积极探索碳汇补偿机制,通过政府购买、企业捐赠、碳市场交易等多种形式,激励社会各界参与生态保护和修复工作。这一机制不仅促进了生态保护的可持续发展,还激发了社会各界参与生态保护的积极性。

林业碳汇+乡村振兴

林下经济发展:福建充分利用林下空间,发展林下种植、林下养殖等林下经济,实现了林业与农业、畜牧业的深度融合。这种发展模式不仅提高了土地利用率和产出效益,还促进了农民增收致富。

森林旅游推动:福建依托丰富的森林资源和独特的自然景观,大力发展森林旅游和康养产业。通过建设森林公园、湿地公园等生态旅游项目,吸引了大量游客前来观光游览和休闲度假,带动了当地农村经济的发展。

“一元碳汇”项目:福建南平市顺昌县创新推出了“一元碳汇”项目试点,通过自由交易模式将贫困村、贫困户林木的碳汇量进行交易。这种模式不仅为林农带来了额外的经济收益,还促进了生态产品的价值实现和乡村振兴。

林业碳汇+金融创新

森林生态银行:借鉴商业银行“零存整取”模式,搭建森林资源资产运营管理平台,将零散的林业资源集中化收储和规模化整治成优质资产包,对接资本市场引入市场化资金和专业运营商,破解林权碎片化带来的开发低效、经营粗放问题。南平顺昌率先组建林业融资担保公司,成立森林生态运营中心,获国开行9.12亿元、农发行3亿元和欧投行0.3亿欧元长期贷款额度支持。

林业碳票:以林木生长量增量为测算基础,依据计量办法换算成碳减排量,通过第三方机构监测核算、专家审查、林业主管部门审定、生态环境主管部门备案签发,以“林票”的形式发给林木所有权人,变成可交易、可收储、可贷款的“真金白银”。三明在将乐常口村、沙县俞邦村首发五张林业碳票,共计碳汇29715吨。常口村通过碳票交易,新增收入14万元。

林业碳汇基金:对接中国绿色碳汇基金会,在三明永安设立首个林业碳汇专项基金,鼓励企业、团体和个人通过捐资方式,加入以积累碳汇为目的的植树造林、森林经营和保护,将政府投资与社会捐资有机结合,社会各界累计捐赠资金已达1000万元。

林业碳汇贷:探索以林业碳汇为质押物、以远期碳汇产品为标的物的约定回购融资贷款,将未来林业固碳的生态收益转化为经济收益,着力解决当前碳汇市场价格认可度低、碳汇签发周期长等难题。南平顺昌国有林场与兴业银行签订全国首笔林业碳汇质押贷款和远期约定回购项目,林场获得贷款2000万元;三明金森森林资源开发服务公司获得邮储银行林业碳汇收益权质押贷款100万元。

林业碳汇+科技支撑

方法学研究:福建加强林业碳汇领域的方法学研究和技术创新,发布《福建碳中和林认定及其碳汇计量监测方法(试行)》提升碳汇项目监测的科学性和精准性。通过与国际国内科研机构合作,引进先进技术和方法学,为林业碳汇项目提供科学指导和技术支持。

科技手段应用:福建利用遥感、大数据、人工智能等现代科技手段提高碳汇项目的监测和管理水平。通过建立项目申报平台、实现项目在线申报和评审等方式,提高了项目管理的效率和透明度。

人才队伍建设:福建注重林业碳汇领域的人才培养和队伍建设,建立跨学科、跨领域的科研团队和技术人才队伍。通过举办培训班、研讨会等形式提高从业人员的专业素质和技能水平。

三、福建林业碳汇抵消机制(FFCER)

FFCER 是指“福建林业碳汇抵消机制(Fujian Forestry Carbon Emission Reduction)”,它是基于福建省内实施的林业碳汇项目所产生的碳减排量。这些减排量是根据福建省发改委备案发布的林业碳汇项目方法学进行核算和认证的,代表了通过林业活动(如植树造林、森林管理等)所实现的二氧化碳吸收和储存量。

FFCER 可以在福建碳排放交易平台(如海峡股权交易中心)上进行交易,为那些需要抵消自身碳排放量的企业或个人提供了一种生态补偿的选择。通过购买FFCER,企业或个人可以支持福建省的林业碳汇项目,促进森林资源的保护和可持续利用,同时实现自身的碳中和目标。

交易情况

在FFCER(福建省林业碳汇减排量)交易方面,福建省取得了显著成绩。截至最新数据,福建省累计完成FFCER交易和再交易达到412.86万吨、6484.29万元,成交量和成交额均居全国前列。

开发流程

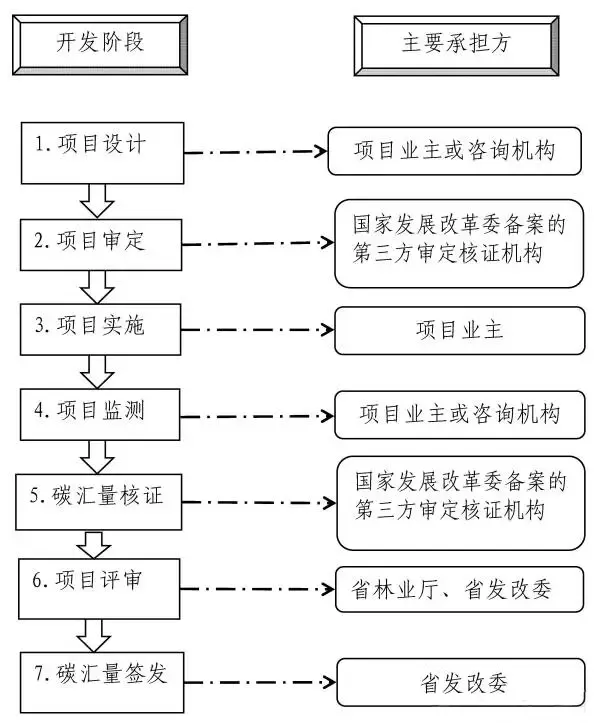

依据《福建省碳排放权抵消管理办法》(闽发改生态〔2016〕848号)。具体项目开发流程,如下图所示:

▷▶申报所需材料

(一)申请CCER项目备案须提交的材料。依据《温室气体自愿减排项目审定与核证指南》(发改办气候〔2012〕2862号),具体所需材料按国家发展改革委要求为准。本文由“碳交易百家号”整理。

(二)申请FFCER项目备案须提交以下材料

1.项目备案申请表;

2.减排量备案申请表

3.项目概况说明;

4.独立法人的营业执照;

5.项目作业设计或经营方案;

6.项目开工时间证明文件;

7.项目监测报告(第一次申请备案还需提交采用经国家发展改革委或省碳交办备案的林业碳汇方法学开发的项目设计文件);

8.减排量核证报告(第一次申请备案还需提交国家发展改革委备案的第三方核查机构出具的项目审定报告)。

四、困难与挑战

福建在推进林业碳汇(FFCER,即福建林业碳汇)的过程中,也面临了一些具体的难点和困境。这些难点主要可以归纳为以下几个方面:

技术层面的难点

碳汇计量与监测技术复杂:

林业碳汇的计量与监测需要依赖高精度的技术和复杂的模型,包括森林类型、起源、龄组、乔木层、灌木层、草本层、枯落物、枯死木生物量和土壤有机碳等多个方面的数据。然而,这些数据的获取和分析难度大,且易受到多种因素的影响,如气候变化、自然灾害等,导致碳汇量的精确计量和监测成为一大挑战。

福建虽然已经建立了林业碳汇计量监测体系,并开展了相关的专项调查,但仍需进一步完善和优化,以适应不断变化的林业碳汇发展需求。

方法学创新不足:

福建在目前开发了“森林停止商业性采伐”碳汇项目方法学等,但整体上仍显不足。缺乏针对具体树种、林分类型等的细化方法学,导致部分林业碳汇项目无法计算碳汇量或计算结果不准确。

市场层面的难点

碳汇市场不成熟:

福建虽然建立了林业碳汇交易机制,但整体市场规模相对较小,交易品种单一,市场参与者有限。这导致林业碳汇的经济价值难以得到充分实现,影响了林业经营者的积极性。

同时,碳汇市场的法律法规和政策体系尚不健全,交易机制和补偿机制不明确,增加了项目实施的不确定性。

价格发现机制不完善:

林业碳汇的价格发现机制尚未形成,导致碳汇价格易受市场波动影响,缺乏稳定性。这不利于林业碳汇市场的长期发展。

资源与管理层面的难点

资源分布不均:

福建的林业资源虽然丰富,但分布不均。部分地区的林业资源相对匮乏,难以满足林业碳汇项目的需求。同时,林业资源的权属问题也增加了项目实施的难度。

经营管理水平参差不齐:

福建的林场经营管理水平存在差异,部分林场缺乏现代林业管理理念和技术支持,导致林业资源的利用效率低下,碳汇潜力未能充分发挥。

补偿机制不完善:

林业碳汇项目的实施需要投入大量的人力、物力和财力,但目前的补偿机制尚不完善,无法充分补偿林业经营者的投入和贡献。这影响了林业经营者参与林业碳汇项目的积极性。

“林业碳汇+”模式实践表明,通过植树造林、森林管理等手段增加碳汇,既保护了环境,又带来了经济收益。但要真正落地,还需面对技术普及、资金持续投入、以及政策激励等实际挑战。只有各方共同努力,确保项目长期有效运行,才能真正实现生态与经济的双重红利。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多林农碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7