- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

碳汇机制下特色农业的升级路径探索

导语

全球碳中和目标下,农业面临双重压力:一方面需减少自身碳排放,另一方面需通过增汇抵消其他行业排放。有机种植、生态牧场、林下经济等特色农业因其低化学投入、高生物多样性特征,天然具备碳减排与增汇的双重优势。碳汇机制通过经济激励将农业生态价值量化,使“减排增汇”成为特色农业升级的核心驱动力,推动其从“产量导向”转向“生态价值导向”的可持续模式。

一、内在联系:碳汇与农业的协同效应

碳汇机制通过“生态价值量化—经济激励反馈—产业模式创新”的闭环逻辑,推动特色农业实现“减排增汇”与“产业增效”的协同升级。

01.碳汇机制的内涵

碳汇机制是一套将生态系统的固碳能力进行量化、核证、市场化的体系。其核心在于:

●量化:通过科学方法学,监测和计算通过植树造林、生态修复、可持续农业管理等措施产生的二氧化碳吸收固存量。

●核证:由第三方机构对量化结果进行独立核证,确保其额外性、真实性和准确性,从而产生可交易的碳信用。

●市场化:经核证的碳信用作为商品,可在碳市场中进行交易,从而产生直接的经济效益。

02.特色农业的升级诉求

传统特色农业升级转型的核心诉求体现在三个方面:

●提质增效:摆脱单纯依赖资源消耗和规模扩张的粗放模式,转向依靠科技和精细管理,提高资源利用效率和农产品质量。

●品牌差异化:在市场竞争中,避免同质化,以独特的价值主张来提升产品溢价能力和市场辨识度。

●可持续发展:缓解农业生产带来的污染、土壤退化、生物多样性减少等环境压力,实现生产、生活、生态的协调发展,增强产业韧性。

03.协同效应

碳汇机制与特色农业存在天然协同关系。

●生态基础方面,果园、茶园等特色农业系统本身具有固碳能力,构成碳汇开发的资源基础。

●价值实现方面,碳汇交易为农业经营者提供额外收入,生态补偿机制则带来经济回报。

●品牌赋能方面,“低碳/零碳”认证成为产品差异化的重要标签,有效构建绿色品牌形象,获得市场溢价。

二、升级路径:碳汇驱动的三大方向

01.生产方式生态化转型

推广测土配方施肥技术,实现化肥精准施用;扩大有机肥替代应用范围,有效提升土壤有机质含量;采用绿色综合防控措施,显著减少化学农药使用;实施保护性耕作模式,通过秸秆还田、免耕播种等方式增强土壤固碳能力。

这些技术措施共同降低农业生产碳足迹,为碳汇资产开发奠定坚实基础。

相关案例

2025年安吉白茶开采仪式上,《安吉白茶生态低碳茶园团体标准》正式启动编制,该标准将从优化茶树品种、创新茶树栽培、集成绿色防控、有机肥替代化肥、推行低碳加工、严控过度包装等多维度发力,系统应用绿色低碳技术,构建起“从茶园到茶杯”的绿色闭环,开展生态低碳茶整建制推进试点县建设工作,推进生态低碳茶认证,涵盖有机认证与欧盟有机认证,促进茶叶生产方式由经济高效发展向生态、经济“双高”发展的转型升级。

图及案例数据来源:农民日报、钱江晚报

02.产业模式融合化发展

系统开发林业碳汇、农田土壤碳汇等农业碳汇项目,积极参与碳市场交易。建立完善的农产品碳足迹核算体系,开展“低碳农产品”和”零碳农产品”认证工作。通过“农业+碳汇+文旅”融合发展模式,延伸农业产业价值链,开拓农业增收新渠道,提升特色农产品市场竞争力。

相关案例

武夷山以“农业+碳汇+文旅”融合模式推动绿色发展。

在文旅方面,打造全域零碳旅游,推出“吃住行游娱茶”全要素降碳场景,上线碳积分(武夷分)小程序试运营,引导游客和企业参与“零碳旅游”。

在碳汇交易方面,探索森林碳汇生态补偿和市场交易机制——建立全市可开发林业碳汇资源台账,按照新CCER造林方法学,开发国家自愿减排碳汇项目,完成科技试验林场森林经营碳汇项目首期减排量备案,在福建海峡股权交易中心交易“福建林业碳汇”3万吨;推动碳汇项目碳减排量质押,落地碳汇贷。

农业领域,与专业机构合作开发茶园碳汇研究,结合不同监测技术构建茶园碳汇计量方法体系,为茶园碳汇市场交易奠定基础。

图及案例数据来源:新华社、福建林业

03.经营体系组织化

重点培育专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体,推进土地适度规模经营。建立统一的碳汇管理标准体系,实现碳汇资产的规模化开发和专业化运营。通过组织化创新,有效解决小农户分散经营与碳汇项目规模化需求之间的矛盾,提升市场主体议价能力和竞争力。

相关案例

普洱市以“碳汇+合作社”模式推进经营体系组织化。宁洱县借“宁碳惠”平台,66户农户获6.1万元碳汇收益。当地首创“双核算”体系,发布生态产品目录清单,让生态服务可度量,还创新“生态司法+碳汇补偿”等机制。

在产业上,生态农业成绩突出,有机茶认证规模居全国首位,咖啡产业标准化有重大突破,发布相关标准,精品咖啡生豆率达36.3%,精深加工率50.2%,建成众多鲜果集中加工厂,实现生态与经济效益双赢。

图及案例数据来源:普洱融媒、普洱市发展和改革委员会

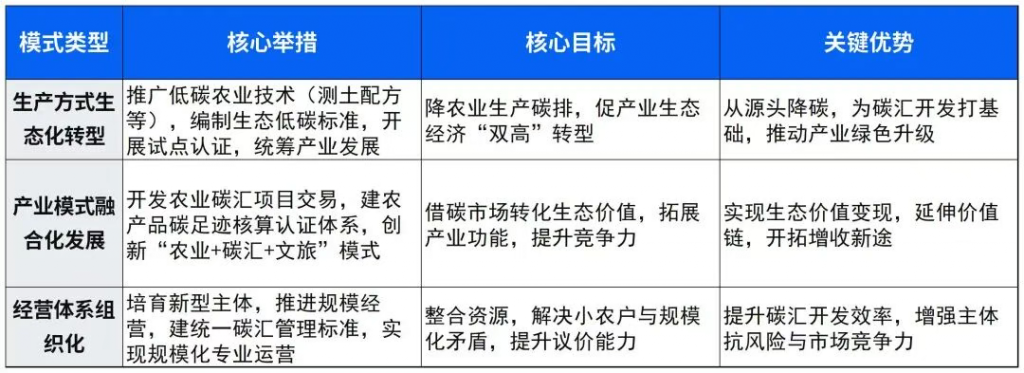

三大路径对比分析

生产方式生态化用技术降碳,促产业生态经济双升、筑碳汇根基;产业模式融合化借项目创新,实现生态价值变现与产业增值;经营体系组织化培育主体统标准,提升市场竞争力。

三、支撑体系:政策、技术与市场保障

01.政策支撑

建立健全农业碳汇项目开发补贴政策,对采用固碳技术的农户给予资金支持。

制定差异化的生态补偿标准,根据碳汇效果实施阶梯式补偿。

建立区域碳汇交易平台,明确交易规则和监管机制,保障碳汇资产合规交易。

02.技术支撑

构建”天-空-地”一体化监测网络,综合利用遥感技术、物联网传感器和地面核查,实现碳汇量的精准计量。

制定分区域、分作物类型的农业碳汇监测技术规范,开发低成本、高精度的碳汇计量装备,为碳汇交易提供可靠的数据基础。

03.市场支撑

开发碳汇质押贷款、碳汇价格保险等金融产品,降低经营主体融资成本。

建立碳汇收益分享机制,确保农户合理分享碳汇收益。

推行碳普惠制度,将农户低碳行为转化为碳积分,可兑换商品或服务,提升参与积极性。

结 语

碳汇机制为特色农业转型升级提供了重要路径。在生产环节,推行秸秆还田、有机肥替代化肥等生态种植方式,既减少碳排放,又提升土壤肥力。在产业层面,通过农旅融合等模式拓展农产品附加值。在经营上,依托村集体合作社统一管理与销售,增强组织化和市场竞争力。然而,农业碳汇推广仍面临挑战,需借助科技实现碳汇精准监测与计量,完善生态补偿与税收优惠政策,建设示范基地以推广成熟经验。最终通过政府、企业、农户等多方协同,推动农业绿色低碳转型,助力乡村振兴。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多林农碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7