- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

从碳足迹到绿印迹:认购林业碳汇的生态修复创新实践

导语

随着全球气候变化日益加剧,生态环境问题愈发紧迫。森林作为地球的重要碳储存库,其碳汇功能在应对气候变化、保护生物多样性等方面发挥着不可替代的作用。

认购林业碳汇作为一种新型的生态修复手段,允许企业或个人购买林业碳汇,以此来抵消其碳排放,进而实现碳中和。这种方式不仅有助于提升公众的环保意识,还能推动经济结构的绿色转型。本文旨在探讨认购林业碳汇在生态修复中的创新实践,以期为相关领域的研究和实践提供参考。

认购林业碳汇在生态修复中的创新实践

基本原理

认购林业碳汇的核心在于森林的碳汇功能。森林通过光合作用吸收大气中的二氧化碳,并将其储存在树木和土壤中,形成碳汇。企业或个人可以通过购买林业碳汇,支持森林保护和恢复项目,从而实现碳减排和生态修复的双重目标。认购碳汇的流程包括项目的开发、认证、交易等环节,确保碳汇的准确性和可信度。

案例分析

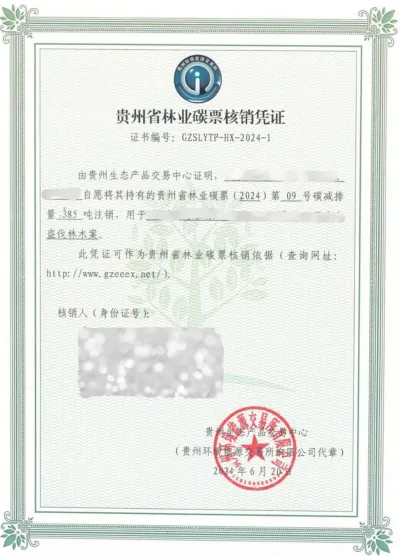

01 贵州省首单林业碳汇(碳票)用于生态损害赔偿案件

2023年8月至10月期间,张某等人在贵阳市双龙航空港经济区小碧乡盗伐树木,导致生态环境损害严重。2024年6月20日,案件最终以当事人通过自愿认购林业碳汇(碳票)的方式履行其生态环境损害赔偿责任告终。

案件当事人于近日在贵州环境能源交易所成功认购贵州省林业碳票,认购碳票持有方为贵阳市开阳县杠寨国有林场,认购碳汇量385吨,单价85元/吨,交易总价共计32725元,弥补因其行为造成的森林生态系统服务功能损失。

贵州省检察机关还以林业碳汇试点为契机,积极探索在公益诉讼案件中运用认购碳汇方式替代生态环境损害修复。截至目前,已有108件案件当事人自愿采取认购碳汇方式替代生态修复,认购碳汇量1.5万余吨,认购碳汇金额250万余元。这些实践案例表明,“碳汇+检察”模式在贵州得到了广泛的认可和应用,为生态环境保护和修复提供了新的思路和手段。

02 贺州市昭平县首例认购碳汇替代修复生态案

2021年,赖某某取得某林地承包权,并计划对该林地进行清山后作业。2022年,赖某某雇请他人清山砍伐林木。因对采伐许可证范围不明确,未认真核对,导致越界采伐林木。经鉴定,被采伐的林木蓄积量合计423.68立方米,经测算,造成的碳汇损失量为546.02吨。

2024年5月27日,昭平县人民法院公开开庭审理并当庭宣判被告人赖某某涉嫌滥伐林木一案。经过多次沟通,赖某某提交《自愿认购碳汇申请书》,并缴纳了森林碳汇损失赔偿金五万余元。鉴于赖某某具有自首、自愿认罪认罚、自愿缴纳森林碳汇损失赔偿金等情节,法院最终以滥伐林木罪判处赖某某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金5000元。

该案展示了“林业碳汇+生态司法”双重助力生态修复的模式。通过引导破坏生态环境与资源行为主体通过认购林业碳汇的方式替代履行修复受损生态环境,有效弥补森林固碳调节服务功能,实现“打击兼保护,处罚兼修复”的目标。

03 西宁市城西区人民检察院的碳汇认购案例

2022年10月,王某某作为某垃圾处理公司法定代表人,为兴建苗圃基地,将废弃土方倾倒在西宁市大通回族土族自治县长宁镇某村的林地内,未经林业主管部门批准,非法占用农用地。经鉴定,王某某占用土地3.44 公顷堆放黄土,致使林地地上原有植被被毁坏,庆幸的是被占用林地林业种植条件未毁坏,仍具备恢复条件,明确涉案3.44 公顷林地的恢复费用为42886元。

王某某表示自愿认购碳汇,以替代性修复被其破坏的生态环境。王某某及其所在公司在案发后决定对林地进行恢复,对涉案林地进行了部分补种复绿,最终在2.088 公顷林地上补栽种了青海云杉。

2024年1月9日,王某某与上海碳诺信息技术有限公司签订VCS项目核证减排量购买协议,自愿按照《司法鉴定意见书》认定的修复费用差额29965元购买核销碳汇。并注销了461个核证碳信用。

2024年1月24日,西宁市城西区人民法院对此案进行宣判。王某某犯非法占用农用地罪,判处拘役3个月,缓刑4个月,并处罚金。

这些案例展现了林业碳汇认购在生态损害赔偿中的积极作用,体现了各地区在环保领域的创新实践。被告人通过认购碳汇补偿生态损害,促进了碳汇市场发展,为环保提供了新的解决路径,彰显了司法在生态保护中的积极作用,为其他地区提供了宝贵经验。

创新性分析

生态修复效果:认购林业碳汇通过支持森林保护和恢复项目,有效促进了生态环境的改善。这些项目不仅增加了森林面积和碳储存能力,还提高了生物多样性和生态系统的稳定性。与传统的生态修复方式相比,认购林业碳汇具有更高的效率和可持续性。

经济效益:认购林业碳汇不仅实现了生态修复的目标,还带来了显著的经济效益。企业或个人通过购买林业碳汇,可以获得碳减排证书等权益,用于抵消自身的碳排放量或进行碳交易。同时,林业碳汇项目也为当地农民提供了就业机会和收入来源,促进了农村经济的发展。

社会效益:认购林业碳汇的实践提高了公众对生态环境保护和碳汇价值的认识。通过参与林业碳汇项目,人们可以更加深入地了解森林在应对气候变化和保护生物多样性方面的重要作用。同时,认购林业碳汇也推动了绿色低碳发展理念的普及和实践,为实现全球生态环境保护和可持续发展目标做出了积极贡献。

挑战与对策

面临挑战

技术难题:林业碳汇的计量、监测与核查技术尚存在局限性,这些挑战主要体直接测量法、遥感监测法、模型模拟法等技术方法的不完善,数据获取与处理难度大、数据质量参差不齐,碳汇计量标准不统一以及核查方法的局限性等方面。这些技术难题不仅影响了碳汇项目的准确性和可信度,也给碳汇交易带来了挑战和不确定性。

市场问题:当前,林业碳汇在流通和价值实现上遭遇显著制约,主要源于碳汇交易市场的不成熟。市场机制不完善、价格波动大以及参与者稀少,共同导致林业碳汇难以高效流通和合理定价,亟需通过加强监管、稳定价格、吸引更多参与者等措施,推动碳汇交易市场的成熟和完善。

政策环境:相关法律法规体系尚不完善,缺乏明确和具体的指导,使得林业碳汇项目在认证、交易和监管等关键环节上缺乏明确的法律依据。政策执行力度不足,导致已有的政策规定在实际操作中难以得到有效执行,进一步增加了林业碳汇项目的不确定性。这不仅影响了林业碳汇项目的正常运营,也制约了其市场潜力的发挥。因此,为了推动林业碳汇市场的健康发展,需要进一步完善相关法律法规,加强政策执行力度,确保林业碳汇项目在各个环节上都能够得到规范、有序和有效的管理。

应对策略

认购林业碳汇在生态修复中是一个重要的策略,旨在通过市场手段促进森林碳汇的增长,进而减缓气候变化并改善生态环境。为了更有效地实施这一策略,技术创新、市场建设和政策支持是三个不可或缺的方面。以下是对这三个方面的详细对策:

01 技术创新

☞加强林业碳汇技术研发:

造林与森林管理技术:持续研究并优化造林技术,包括树种选择、造林密度、造林时间等,以提高森林的生长速度和碳汇能力。

引入现代科技:利用遥感技术、GIS(地理信息系统)、无人机造林、智能灌溉系统等现代科技手段,对造林地进行精准规划和设计,提高造林效率和质量。

碳汇监测与评估技术:开发和应用先进的碳汇监测与评估技术,确保林业碳汇项目的碳汇量能够准确计量和验证。

☞提高碳汇项目质量和效益:

科学规划:制定科学合理的造林规划和经营管理方案,确保碳汇项目的长期效益。

多样化树种配置:根据地区的气候、土壤等自然条件,选择适应性强、生长迅速、碳汇效果好的树种进行造林,并通过合理配置树种,形成多层次的林分结构,提高森林生态系统的稳定性和碳汇能力。

02 市场建设

☞完善碳汇交易市场机制:

建立规范的交易平台:建立和完善全国统一的林业碳汇交易平台,提供规范、公平、透明的交易环境。

拓展交易主体:吸引更多的企业、个人和社会组织参与林业碳汇交易,扩大市场规模。

丰富交易产品:开发多样化的林业碳汇交易产品,如碳汇期货、碳汇期权等,满足不同投资者的需求。

☞提高市场透明度和稳定性:

加强信息披露:加大对林业碳汇项目的信息披露力度,让公众和投资者能够及时了解项目的开发、交易和收益情况。

严厉打击违法违规行为:加强对碳汇交易市场的监管,严厉打击市场操纵、虚假交易等违法违规行为,确保市场运行的公正性和透明度。

03 政策支持

☞加强政府引导和扶持力度:

出台相关政策:制定和完善林业碳汇交易的相关政策,明确林业碳汇项目的开发、交易、认证和监管等各个环节的规定。

提供财政补贴和税收优惠:对参与林业碳汇项目的企业和个人给予财政补贴和税收优惠等激励措施,降低其参与成本。

☞完善法律法规体系:

立法保障:从国家立法层面加强碳交易相关的顶层制度设计,以法律形式明确碳排放和碳汇交易的属性。

完善监管机制:建立统一的监管规则和制度体系,构建明晰有效的监管协同机制,确保林业碳汇交易市场的规范运行。

☞推动国际合作:

加强与国际碳市场的联动:积极参与国际碳交易市场的合作与交流,借鉴国际先进经验,推动我国林业碳汇交易市场的国际化发展。

引进外资和技术:吸引外资参与我国林业碳汇项目的开发和交易,同时引进国外先进的造林技术和碳汇管理经验。

综上所述,通过加强技术创新、完善市场建设和强化政策支持,可以更有效地推动认购林业碳汇在生态修复中的实施,促进森林碳汇的增长和生态环境的改善。

结论

认购林业碳汇在生态修复中的创新实践展示了其作为应对气候变化和推动生态环境恢复的重要工具的价值。通过引入市场机制,不仅激励了社会各界对森林资源的保护与投资,还促进了森林面积的扩大、质量的提升以及碳汇能力的增强。这些实践不仅有效减缓了大气中的二氧化碳浓度增长,还带动了绿色经济的发展,实现了生态效益与经济效益的双赢。

未来,认购林业碳汇市场将持续扩大,技术创新和政策支持将推动其向更多领域拓展。社会各界需携手合作,共同推动林业碳汇发展,为实现全球生态环境保护和可持续发展贡献力量。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多双碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7