- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

从田间到碳市场:农业碳汇项目4大盈利新模式

引言

在“双碳”目标驱动下,农业不再只是粮食生产,更成为吸收二氧化碳、减缓气候变化的关键战场。农业碳汇——通过改善种植技术、保护性耕作、植树造林等方式增加碳吸收,正从理论走向实践,成为农民增收、企业转型的新赛道。

一、农业碳汇:被低估的“碳”潜力股

农业碳汇的隐形价值

保护性耕作:中国科学院沈阳应用生态研究所的研究表明,长期实施保护性耕作可使土壤碳储量提升14-20%。这种耕作方式减少土壤扰动,降低有机质分解速率,同时促进微生物活性,形成稳定的土壤碳库。

秸秆还田:据地球环境研究所研究分析,秸秆还田可使土壤碳储量提升8-13%,并增加表层土壤氮、磷储量。

有机肥替代:中国农业科学院的研究表明,有机肥替代部分化肥可使土壤有机碳含量提升14.39%。

碳市场为何需要农业?

成本优势

开发成本低:农业碳汇项目无需额外土地投入,可与农业生产同步进行。

社会效益

减排成效显著:农业碳汇项目通过减少化肥使用、提升土壤固碳能力,直接降低农业碳排放。

农民增收新渠道:通过保护性耕作和碳汇交易,为农民带来额外收入。

土壤质量提升:土壤改良碳汇项目使土壤pH值从提升至,有机质含量提高,同时实现碳汇交易收益。

乡村振兴催化剂:碳账户标签与金融激励挂钩,引导农户采取减排固碳措施,带动绿色金融产品投放,支持生态农业和乡村旅游发展。

二、盈利路径:四种模式打通“碳”循环

模式一:碳交易市场变现

农业碳汇通过科学计量和认证,将农田、林地、草地等生态系统吸收的二氧化碳转化为可交易的碳信用,进入碳市场流通。企业可通过购买碳信用抵消自身碳排放,实现碳中和目标。

▷操作路径

政策筑基:明晰农业碳汇定义、计量与交易规则,制定配套细则与指南,以及专项补贴、税收优惠、贷款贴息等财政激。

平台提效:搭建“开发-测算-交易-登记”全链条平台,引入第三方机构严把评估认证关,压缩流程、降本增效,以权威背书增强市场公信力。

项目创值:开发稻田甲烷减排、化肥减量增效等多元项目,应用节水灌溉、轮作休耕等技术,在稳产提质中实现固碳减排,拓宽收益来源。

市场扩容:以规则透明化、监管常态化激活市场,吸引农户、企业、合作社、金融机构等多元主体入场,推动碳汇资源高效配置。

▷典型案例

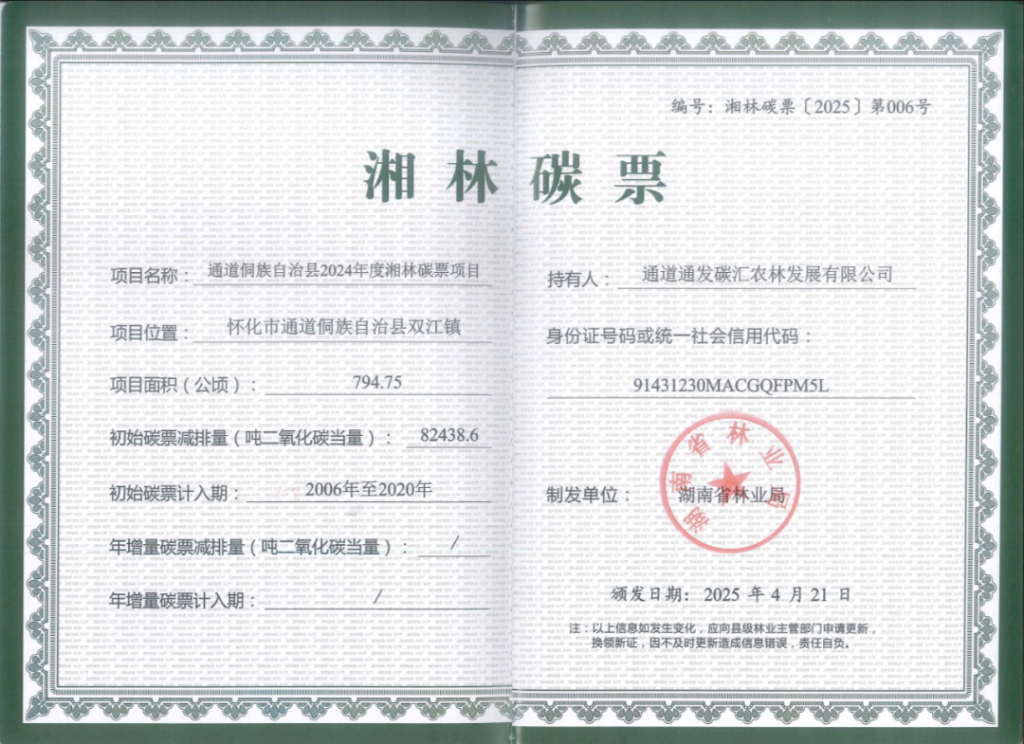

湖南省通道侗族自治县作为林业碳汇试点,首批签发湘林碳票碳减排量达82438.6吨,位居全省第一,惠及168户林农、1000余人。其中,双江镇村民邱盛良的60亩杉木林获首期分红3600元。全县碳汇交易额突破10万元,1379吨碳减排量完成交易,并创新“保底收益+溢价分成”机制,林农每亩年增收60元,村集体年均增收超5万元。该县通过“三权分置”模式(林农保留林权、村集体掌控开发权、专业公司统筹交易权)激活市场,推动生态价值转化。

模式二:“碳汇+”产业融合增值

该模式通过将碳汇资源与不同产业要素深度结合,挖掘碳汇潜在价值,实现多元产业协同发展、增值创收。

▷细分场景

“林业国企+农户+合作社”集体碳汇开发

以林业国企为纽带,组织农户共同参与碳汇项目开发。合作社整合分散的林地、农田等资源,统一进行碳汇项目申报、监测与管理,农户通过提供土地资源、参与项目维护等方式获得收益分成。

典型案例:福建永定推出股金型“福林票”,由国有林场主导经营,以206亩“白叶凹”山场为标的,经营至2045年底。票面金额1万元,认购起点为1万元,年预分红率4.5%。采用“4628”分配机制:碳汇收益40%归林业国企,60%中村集体占20%、经营者占80%。首期61万元认购额占总发行额70.1%,林农与社会资本可自愿认购,成本计入股金。

价值体现:此模式解决了农户个体参与碳汇市场门槛高、技术不足等问题,实现资源整合与规模化开发,提升农户在碳汇交易中的议价能力,增加农户收入,同时促进农村集体经济发展。

碳汇+文旅

将碳汇项目与生态旅游有机结合,游客在参与生态旅游活动过程中,通过践行低碳行为积累“碳积分”。游客可用“碳积分”兑换当地特色农产品、手工艺品、旅游纪念品或享受旅游服务优惠,实现碳汇价值与旅游消费的互动转化。

典型案例:福建茶园碳汇与生态旅游融合发展,游客在茶园中既能欣赏自然风光、体验采茶制茶乐趣,又能通过低碳行为积累“碳积分”兑换特色茶叶产品,既丰富了旅游体验,又传播了低碳理念,带动了当地茶产业发展与生态保护。

碳汇+金融

开发碳汇质押贷款、碳汇保险等创新金融工具,为碳汇项目开发主体提供资金支持与风险保障。碳汇质押贷款允许企业或农户将预期碳汇收益权作为质押物,向金融机构申请贷款,解决项目开发资金短缺问题;碳汇保险则为碳汇项目因自然灾害、意外事故等导致碳汇量减少的风险提供保障,降低项目开发风险。

典型工具:福建推出的“碳汇贷”,为当地林业碳汇项目开发企业提供了资金活水,助力企业扩大生产规模、提升技术水平;碳汇保险产品也在多地试点推广,为碳汇项目稳定发展保驾护航。

碳汇+品牌

依托碳汇项目打造低碳农产品品牌,通过认证标识、宣传推广等方式,突出农产品生产过程中的低碳环保特性,提升产品附加值与市场竞争力,实现低碳农产品溢价销售,为农户与企业带来更高收益。

典型案例:仙居杨梅于2024年7月获全国首张杨梅碳标签证书,其产品碳足迹为0.5116kg CO₂e/kg,碳汇吸收量达1.2158kg CO₂e/kg,净碳足迹值为-0.7042kg CO₂e/kg,实现负碳排放。

模式3:政策与市场双轮驱动

▷政策红利

地方试点创新

湖州安吉:安吉县依托87万亩毛竹林资源,创新竹林碳汇改革,探索生态价值转化路径。通过数字赋能,构建“资源收储—经营服务—效益增值—平台交易—收益分配”服务体系,重塑农民组织方式、经营流程和收益机制。该模式覆盖119个行政村、4.9万农户和17.15万林农,实现竹林生态与经济可持续循环,确保“资源从农民手中来、效益回到农民手中去”。

财政激励

成都崇州:高标准农田碳汇项目获财政支持,设立管护基金,预计年减排12万吨CO₂,推动农田固碳与粮食安全协同发展。

▷企业需求

碳中和采购

元初食品:购买厦门翔安生厨余垃圾碳汇6341吨(交易额5.07万元),抵消113家门店年度碳排放,形成“分类—处理—交易—补贴”闭环。

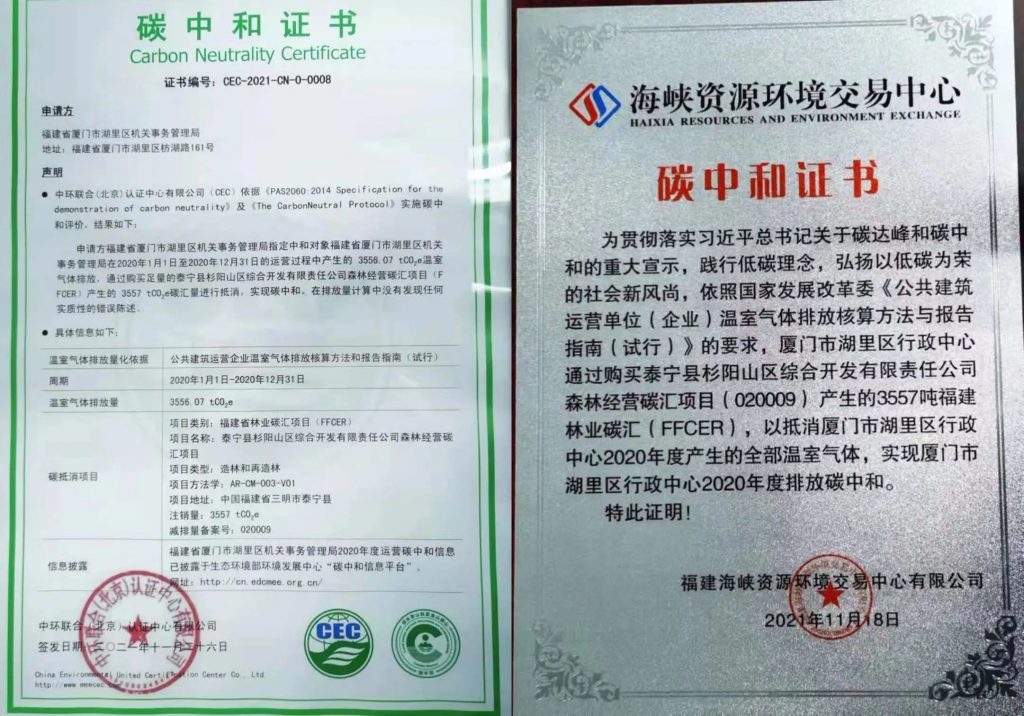

低碳认证:企业采购碳汇提升ESG形象,如厦门台青家庭购买3吨碳汇获碳中和证书,探索“碳汇+两岸融合”模式。

模式4:数字化与普惠碳汇

借助数字化技术搭建交易、管理平台,创新普惠机制,降低参与门槛,让碳汇资源流动更高效、覆盖更广泛,实现生态价值普惠共享。

▷技术赋能

搭建便捷线上交易平台,打通碳汇产销渠道

温州“林业共富碳汇”小程序:该小程序是温州推进碳汇交易数字化的重要成果。村民作为碳汇供给方,无需繁琐线下流程,只需通过手机登录小程序,即可快速发布碳汇销售信息,详细展示碳汇来源、数量、价格等关键要素。企业作为需求方,通过小程序能一键完成碳汇购买操作,实现即时交易。这种数字化交易方式突破了传统碳汇交易在时间和空间上的限制,极大提高了交易效率,促进碳汇资源从农村向城市、从生产端向消费端的高效流通,推动林业碳汇产业发展,助力村民增收致富。

▷普惠机制

降低交易门槛,推动碳汇全民参与

南平“一元碳汇”:南平市推出的“一元碳汇”项目,以小额交易为特色,将碳汇产品拆分成极小份额,面向公众开放。公众只需支付一元,即可参与碳汇交易,这种低门槛的参与方式,打破了以往碳汇交易主要面向大型企业的局限,让普通民众也能轻松投身碳汇市场。交易所得收益全部反哺乡村,用于支持乡村生态保护、基础设施建设、产业发展等。

三、市场前景:万亿级赛道的“入场券”

政策驱动:从顶层设计到地方创新

国家战略升级:

2025年中央一号文件首次将“建立农业碳汇交易机制”纳入国家农业竞争体系核心战略,明确农业需从“耕地红线”向“全域食物供应链”转型,农业碳汇成为支撑转型的关键生态资产。

地方试点突破:

福建模式:推动林业碳汇交易,探索海洋碳汇核算,如惠安县“牡蛎壳土壤改良项目”实现土壤修复与碳汇收益双赢。

浙江实践:结合数字技术推动“种业攻关+碳汇开发”系统赋能,德清试点通过碳汇收益反哺生态保护。

企业需求:从被动履约到主动布局

控排企业刚需:全国碳市场覆盖年排放量51亿吨,电力行业通过碳汇交易降低履约成本。未来钢铁、建材等行业纳入后,碳汇需求将进一步扩大。

自愿市场爆发:全球1565家公司作出净零承诺,推动碳信用采购量年增30%。例如,雀巢“碳中和牛奶”溢价带动销量增长;盒马“低碳蔬菜”通过碳标签实现溢价。

技术赋能:从数据孤岛到全链透明

监测技术跃升:

卫星遥感:“句芒号”碳监测卫星实现实时监测,核证成本降低。

物联网应用:黑龙江稻田项目通过间歇性灌溉和传感器监测,提升数据精度。

区块链落地:

交易透明:欧盟碳市场采用区块链技术确保交易可信度。

智能合约:拜耳非洲项目通过区块链自动执行碳减排认证,降低交易成本。

四、对策:如何跨越“最后一公里”?

三大核心挑战

计量难题:农业碳汇受气候、土壤、管理等因素影响,数据波动大,核算难度高。

市场准入:碳交易门槛高,农户缺乏专业知识与资源,难以独立参与市场。

政策风险:碳汇方法学、交易规则尚不完善,政策不确定性影响项目收益预期。

破局四大路径

技术端:推广“农业碳汇大数据平台”等标准化监测工具,提升数据精度与核证效率。

模式端:构建“合作社+龙头企业+金融机构”模式,整合资源、分散风险,降低农户参与门槛。

政策端:呼吁建立农业碳汇专项补贴,完善方法学体系,稳定市场规则预期。

能力端:开展碳汇项目培训,培养“新型职业农民”,提升农户碳汇开发与交易能力。

农业碳汇不仅是应对气候变化的“解药”,更是乡村振兴的“新引擎”。从田间到市场,需要政府、企业、农户多方协同,用技术突破瓶颈,用市场激活潜力。未来,随着碳交易市场成熟与政策完善,农业碳汇或将成为中国绿色经济的重要支柱。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多农林碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7