- 欢迎访问中国林业与环境促进会碳中和专业委员会官方网站!

- 18210063482

从田间到碳市场:“绿色生态+”如何激活农业碳汇

导语

全球气候危机下,农业碳源与碳汇的双重角色日益突出。联合国粮农组织数据显示,全球农业温室气体排放占比约17%,但农田土壤、作物光合作用等可固定大量二氧化碳,形成潜在碳汇。中国“双碳”战略要求农业2030年前碳达峰、2060年前成为稳定碳汇。然而,传统农业依赖化肥农药、资源利用率低,碳汇潜力未被充分挖掘。在此背景下,“绿色生态+”理念应运而生,以生态优先、循环经济为核心,融合科技、政策与市场机制,为激活农业碳汇提供新路径。

理论框架与实践路径

1.理论内涵

“绿色生态+”以生态保护与农业发展协同为核心,通过科技创新(如精准农业、生态种植)、政策引导(碳汇补贴、生态补偿)与市场机制(碳汇交易、绿色金融)的联动,将农业从高排放的碳源转变为低排放甚至负排放的碳汇,实现生态效益与经济效益的统一。

2.实践路径

技术赋能:推广秸秆还田、有机肥替代、保护性耕作等技术,提升土壤固碳能力;研发高固碳作物品种,优化种植结构,减少化肥农药依赖。

政策驱动:建立农业碳汇计量标准,完善生态补偿机制,通过绿色信贷、税收优惠等政策工具激励农民参与,推动低碳农业规模化。

市场衔接:构建农业碳汇交易平台,开发“碳大米”“碳蔬菜”等绿色产品,将碳汇价值转化为经济收益,形成“生态保护-碳汇增值-收益反哺”的良性循环。

农业碳汇的激活逻辑

1.田间:碳汇生产的源头

土壤固碳:有机改良提升碳储能力

浙江“千万工程”实践:通过推广秸秆还田、有机肥替代化肥技术,农田土壤有机质含量平均提升15%,碳储量增加0.8吨/公顷。土壤微生物活性增强,固碳效率提升20%-30%,同时减少氮肥流失导致的温室气体排放。

技术原理:秸秆还田促进土壤团粒结构形成,有机质分解过程中形成稳定的腐殖质,长期固定二氧化碳。

作物碳汇:高固碳品种与种植结构优化

内蒙古牧区案例:牧民种植苜蓿、燕麦等高固碳牧草,每公顷草地年固碳量达3吨,较传统草场提升50%。通过碳汇交易,牧民每公顷草地年均增收超万元,形成“生态保护-碳汇增收”的正向循环。

结构优化路径:推广豆科作物轮作、林草间作模式,利用作物光合作用固定大气二氧化碳,同时减少化肥使用量。

生态循环:种养结合提升系统碳汇效率

稻田养鱼模式:水稻与鱼类共生系统实现“一水两用、一田双收”,鱼粪作为有机肥替代化肥,减少化肥使用量30%,同时降低甲烷排放20%。每公顷稻田年固碳量增加0.5吨,综合碳汇效率提升20%。

系统优势:生物多样性增强,病虫害自然控制率提高,减少农药使用,形成低碳农业闭环。

2.碳市场:碳汇价值的实现

计量与认证:构建科学核算体系

技术手段:采用遥感监测、土壤采样、模型模拟等技术,结合卫星影像与地面观测数据,建立农业碳汇核算标准。例如,利用土壤碳库模型(如RothC模型)量化土壤固碳量,误差率控制在10%以内。

认证流程:第三方机构依据《农业碳汇计量与监测技术规范》进行实地核查,颁发碳汇证书,确保数据可追溯、可验证。

交易机制:市场化定价与供需匹配

平台搭建:政府主导建设区域性农业碳汇交易平台,企业通过平台购买碳汇,抵消自身碳排放。例如,某能源企业以50元/吨的价格购买稻田碳汇,用于碳中和认证,形成“排放企业-碳汇农户”的直接交易链。

价格形成:碳汇价格受供需关系、政策补贴影响,当前市场价格区间为30-80元/吨,预计未来随碳市场扩容将逐步上涨。

金融创新:碳汇资产证券化

“碳汇贷”模式:银行以农户碳汇量为抵押物,提供低息贷款。例如,某农户以100吨碳汇量抵押,获得5万元贷款,用于扩大牧草种植规模,贷款利息较普通贷款低2个百分点。

碳汇保险:保险公司推出碳汇价值保险,当自然灾害导致碳汇量下降时,农户可获得赔偿,降低碳汇生产风险。

3.技术、政策与市场协同推进

技术瓶颈:碳汇计量精度不足,生态技术成本高。

突破路径:研发低成本传感器与AI算法,实现碳汇实时监测;政府补贴生态技术研发,降低农户应用成本。

市场障碍:碳汇价格波动大,交易规则不完善。

突破路径:建立碳汇价格稳定机制,如政府储备库调节供需;完善交易规则,明确碳汇所有权、交易流程与违约责任。

认知局限:农民对碳汇价值认知不足,参与意愿低。

突破路径:开展碳汇知识培训,建立“技术员+合作社+农户”服务模式,提供全流程技术指导与市场对接。

实践案例分析

中国案例

浙江“千万工程”:

生态循环与碳汇增值协同

1.实施路径

通过“千村示范、万村整治”工程,推广“秸秆还田+有机肥替代+稻田养鱼”生态模式。

2.成效数据

农田土壤有机质含量提升15%-20%,碳储量增加0.8-1.2吨/公顷,碳汇量较传统农业提升40%。

农药化肥使用量减少30%,农业面源污染降低25%,同时农民人均收入增长25%(2018-2023年)。

3.创新点

建立“政府引导+企业投资+农户参与”的三方合作机制,通过碳汇交易平台实现生态产品价值转化。

内蒙古草场碳汇项目:

牧民参与的碳汇管理新模式

1.实施路径

牧民采用“轮牧+补播高固碳牧草(如苜蓿、冰草)+围栏封育”技术,配合无人机监测草场固碳量。

2.成效数据

草场固碳量年增2.5吨/公顷,土壤有机碳密度提高18%,植被覆盖率从60%提升至75%。

碳汇收入占家庭收入30%,部分牧民年增收超5万元。

3.创新点

成立牧民碳汇合作社,统一管理碳汇计量、认证与交易,降低农户参与门槛。

国际经验

欧盟农业碳汇计划:

补贴驱动下的生态转型

1.政策设计

将碳汇纳入欧盟共同农业政策(CAP),农民每公顷草地可获100欧元碳汇补贴,条件是实施“保护性耕作+有机肥使用+生物多样性保护”措施。

2.成效数据

欧盟农业温室气体排放较1990年下降25%,农田土壤碳储量增加1.2亿吨。

农民参与率超80%,碳汇补贴成为农户重要收入来源之一。

3.启示

通过政策杠杆引导农业绿色转型,建立“生态保护-碳汇补贴-政策激励”的闭环。

美国农业碳汇市场:

长期合同与金融创新

1.市场机制

企业与农户签订20年碳汇合同,碳汇价格稳定在60-80美元/吨,采用“基线-信用”模式(Baseline-and-Credit),即农户通过减少排放或增加固碳量获得碳信用。

2.金融工具

推出“碳汇期货”,允许农户提前锁定碳汇价格,规避市场波动风险。

银行提供“碳汇抵押贷款”,农户以碳汇量为抵押物,获得低息贷款用于生态技术改造。

3.成效数据

美国农业碳汇市场规模达10亿美元/年,覆盖农田、森林、湿地等多类型生态系统。

农户通过碳汇交易年均增收1.2万美元,生态技术采纳率提升40%。

4.启示

通过市场化手段激活碳汇价值,金融创新降低农户参与成本,形成“企业-农户-金融机构”的共赢格局。

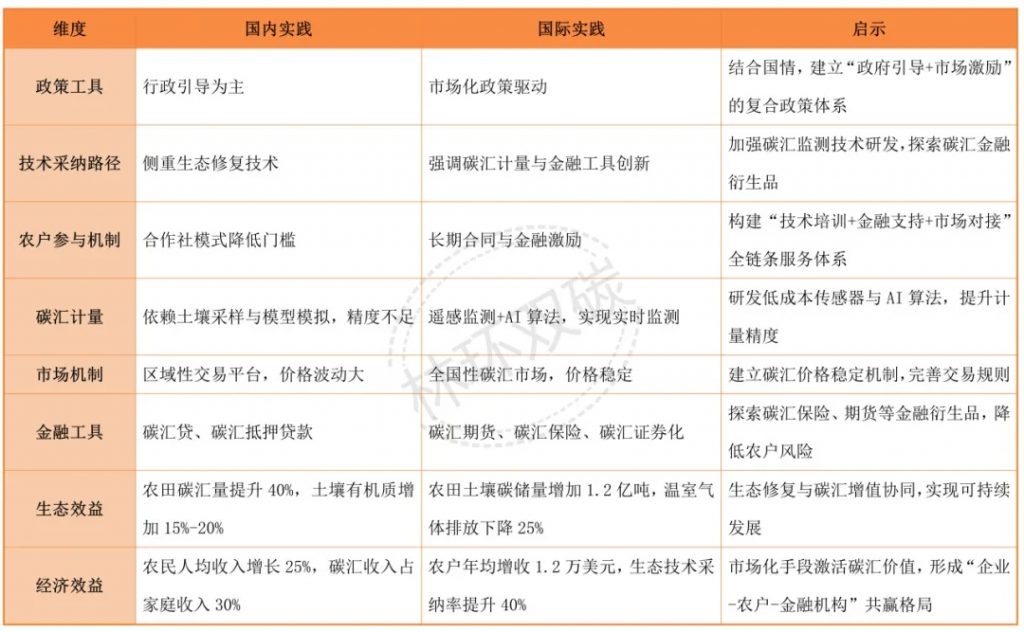

共性经验与差异化路径

国内外实践表明,农业碳汇激活需“技术-政策-市场”协同发力。国内应借鉴国际经验,完善碳汇计量标准与金融工具,同时立足国情,发挥政府引导作用,通过生态修复与市场化机制,实现农业碳汇的规模化、可持续化发展。

挑战与对策

1.主要挑战

技术瓶颈

碳汇计量精度不足:当前国内碳汇计量依赖土壤采样与模型模拟,存在空间分辨率低、时间尺度短等问题,难以反映农田、草原等生态系统的动态变化。

生态技术成本高:秸秆还田、保护性耕作等碳汇增强技术需投入大量人力、物力,且短期内难以获得经济回报,导致农户采纳意愿低。

市场障碍

碳汇价格波动大:区域性碳汇交易平台缺乏统一标准,价格受政策、供需关系影响剧烈,2022年部分试点地区碳汇价格波动幅度超过50%。

交易规则不完善:碳汇项目开发、核证、交易等环节缺乏标准化流程,企业与农户面临较高的交易成本与法律风险。

认知局限

农民对碳汇价值认知不足:调查显示,超过60%的农户不了解碳汇概念,误认为碳汇生产会降低作物产量或增加成本。

参与意愿低:农户更关注短期经济收益,对碳汇项目的长期效益缺乏信任,导致生态技术采纳率不足30%。

2.突破路径

技术创新

研发低成本碳汇监测设备:推动无人机、物联网传感器、AI算法等技术在碳汇监测中的应用,降低监测成本至传统方法的1/10,提升计量精度至90%以上。

推广生态友好型技术:通过政府补贴、技术下乡等方式,推广秸秆覆盖还田、精准施肥、生物固氮等技术,实现碳汇提升与农业生产协同。

制度完善

建立农业碳汇国家标准:制定统一的碳汇计量方法学、项目开发指南,明确碳汇项目核证流程,降低企业与农户的合规成本。

推动碳汇交易立法:将农业碳汇纳入《碳排放权交易管理暂行条例》,明确碳汇产权归属、交易规则及违约责任,保障市场参与者权益。

能力建设

开展农民碳汇培训:通过“田间课堂”“线上直播”等形式,普及碳汇知识,提升农户技术采纳能力。例如,内蒙古试点地区通过培训,农户碳汇项目参与率提升至80%。

培育专业服务机构:鼓励第三方机构提供碳汇项目开发、核证、交易等一站式服务,降低农户参与门槛。例如,浙江某碳汇服务公司已帮助500余农户完成碳汇项目开发。

结语

从田间地头的生态实践到碳市场的价值转化,“绿色生态+”模式为农业碳汇激活勾勒出清晰路径。未来,唯有持续深化政策赋能、加速技术创新、完善市场机制,方能真正将农业碳汇潜力转化为生态红利。让每一粒种子承载绿色使命,每一片绿野成为“碳汇银行”,让农业的绿色本底成为乡村振兴与全球气候治理的交汇点。

关注我们,林环双碳将持续为您分享更多双碳资讯。

扫描上方二维码,加入双碳创新发展交流群,了解国内外最新市场资讯、专家报告、项目案例!更多精彩内容,尽在林环双碳!诚挚邀请您参与留言互动,共“碳”绿色未来!

技术支持:北京中地数讯信息科技有限公司 京ICP备17050420号-7